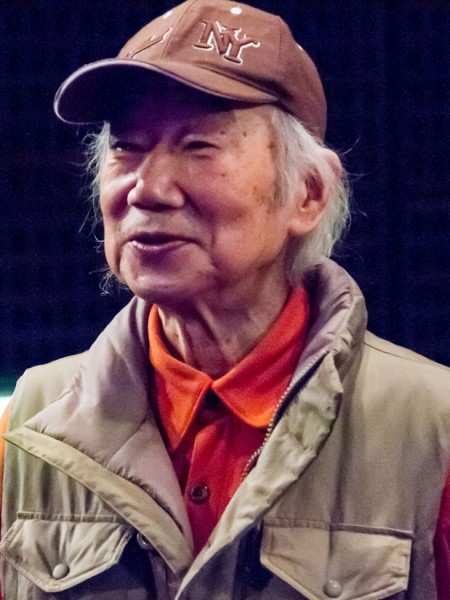

『黒蜥蜴』ブログ第16回は、舞台美術デザインを担当していただいた高田一郎さんへのインタビューです。『黒蜥蜴』が書かれた頃から舞台美術家として活躍されている高田さんに、当時の社会や演劇の状況、また三島由紀夫さんとの交流など、お聞きしました。

高田一郎(たかだ・いちろう) プロフィール

1929年、東京生まれ。1952年、東京美術学校(現・東京藝術大学)卒。舞台美術家。武蔵野美術大学名誉教授。日本及び海外で、主に抽象的な舞台空間を展開する。紫綬褒章、芸術祭優秀賞、伊藤熹朔賞、紀伊國屋演劇賞ほか、受賞多数。代表作に『マリアの首』(演出:田中千禾夫)、『三文オペラ』(演出:千田是也)、『蝶々夫人』(ミラノ・スカラ座)など。SPACでは『巨匠』(演出:宮城聰、2007年)、『オイディプス』(演出:小野寺修二、2011年)の舞台美術を手がけた。

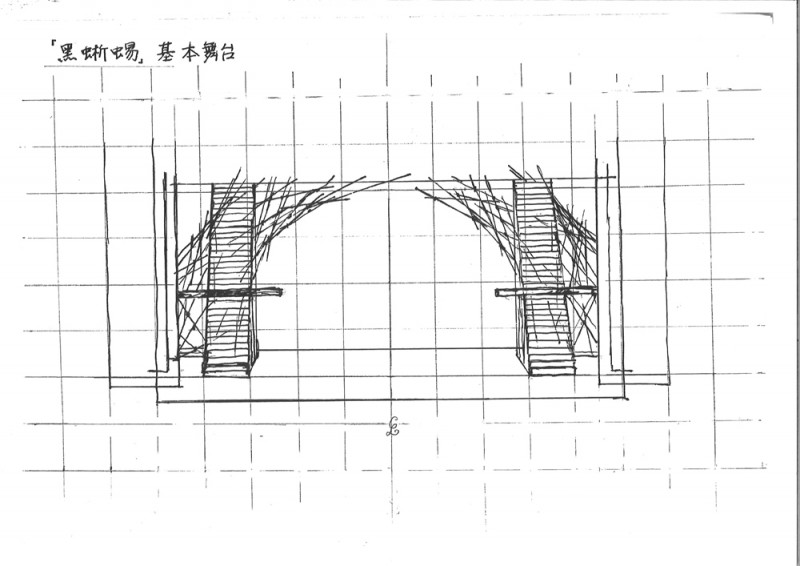

< 時代の象徴「東京タワー」 鉄骨による空間構成>

――『黒蜥蜴』の舞台美術はどのように決まっていったのですか?

高田:

今回、宮城さんに2016年お正月早々の仕事を頼まれたことを非常に光栄に思っております。

依頼をいただいて、昨年の秋頃に宮城さんと最初の打ち合わせをしました。『黒蜥蜴』は江戸川乱歩が原作(1934年)ですが、三島由紀夫さんは1961年に戯曲にするにあたり、当時完成したばかりの東京タワー(1958年竣工)を舞台に取り入れました。そのこともあり、宮城さんから今回は「東京タワーの時代」を演出コンセプトの1つにしたいとお聞きしました。宮城さんは、俳優の肉体表現を重視する一方で、知的なセンスで戯曲を分析し、非常に面白いコンセプトの演出をずっと続けている演出家だと思っていました。その話を聞いて宮城さんの目の付けどころはさすがに違うなと感心しました。それで、僕の舞台美術のポイントも、そこに置くことにしました。

どういうことかと言いますと、三島さんがこの作品を書いた当時、日本は敗戦から立ち直っていく途上、高度経済成長期にあって、日本国民全員が非常にエネルギーに満ちた、張り切った時代だったんです。東京の街は、ビルの建設ラッシュで、どこもかしこもビルを建てるのに必要な鉄骨の足場が道路の両脇に建てられていました。ですから、東京の街を歩くということは、工事現場の中を歩くのに等しい状況だったんです。この頃は、ちょうどビルを建てる足場も、丸太から鉄骨に変わっていった時期にあたるので、鉄骨は当時の復興のエネルギーと時代の変化の2つを象徴的に表しているとも言えます。私は、もともと素材に鉄骨を使うことが多かったので、今回の宮城さんのコンセプトを聞いて、「よしきた!」という感じで、鉄骨の足場を主体にした舞台空間を作り上げるプランを提案しました。

左手手前に客席から仕込みを見守る高田さん

舞台装置仕込み中の劇場はまるで工事現場

――高田さんは、舞台美術家として最初に手がけられた舞台でも、鉄骨を使われたとお聞きしました。

高田:

はい、そうなんです。ちょうど三島さんの『黒蜥蜴』の舞台となる時代は、僕が舞台美術の仕事をし始めた時にあたります。私も材木から鉄材への変わり目を、舞台上でも表現してみたかったんです。

というのも、それまでの日本の舞台は歌舞伎の舞台装置が主流でした。主な素材は材木と紙、それから「泥絵の具」という水彩絵の具。歌舞伎はこのような日本的な材料と表現で、世界的にみれば非常にユニークな舞台空間を、それまでに作りあげていました。

そして、シェイクスピアやモリエールといった外国の芝居を日本人が上演するときも、当時の舞台美術は、歌舞伎の大道具を作る材料と技術で作り上げられていました。そうすると、やはりなんとなしに日本的な雰囲気が、シェイクスピアやモリエールには合わないということもおきてきました。そこで私は、素材を日本的な木材を主体にしたものから、鉄骨にかえていくことが、表現においても舞台空間の一つの変革になるのではないかと考えました。それで、ちょうどその考えと鉄の足場というのがうまく重なり合って、当時としてはあまり見られなかった舞台装置を作り上げていくことになりました。

歌舞伎の舞台美術の場合、自然主義的リアリズム、つまり自然は美しいものだという観念で、山や川、遠くの景色を描いて、そういうものを舞台の背景にしていったわけです。けれども、現代の演劇の舞台美術にも、従来の日本の伝統的な表現技術を使った場合、どうしても自然主義的な表現にふさわしいものになってしまい、現代の荒々しい状況を表現する舞台には、どうも馴染まないと皆が感じるようになっていた状況でもありました。

<1960年代 社会と呼応し、演劇にも変革が>

――三島由紀夫の『黒蜥蜴』が書かれた頃の社会で、演劇はどのような状況に置かれていたのですか。

高田:

1960年代の後半は、アメリカでもヨーロッパでも学生運動が非常に盛んになった時で、それと同調するように演劇も世界的に盛り上がりを見せた時代でした。日本でも小劇場運動が非常に高まりました。学生運動は、従来の社会意識に反発する傾向があったわけですけれども、それは舞台の上では、従来の劇場空間に反発するという形で現れていきました。

ヨーロッパでの新しい演劇運動は、従来の劇場ではなく学校の教室や体育館、プレハブの小屋といった場所で展開していきました。フランスでは、ジャン=ルイ・バローという世界的に知られる役者であり演出家でもある人が、パリのオデオン座の芸術監督をしていたんですけれども、当時の文化相のアンドレ・マルローと対立して免職となりました。そうすると、彼はモンマルトルのレスリング場に移って、そこで演劇活動をすることになりました。それは象徴的な事件でしたが、そういうことが世界中で起こって、従来は劇場で上演されるものだとされていた演劇が、ニューヨークでは倉庫、パリではカフェで行なわれるということが生じてきました。そういう傾向は日本でも起こり、鈴木忠志さんの早稲田小劇場ができたり、ほかにも様々な劇団がテントで公演を打ったりと、空間的にも従来の演劇思想に逆らっていくという傾向が見られた時代でした。社会と呼応して、演劇でも、舞台空間を始めとして、演技、演出、戯曲など、その全てにおいて変革のエネルギーが満ちていた時代でした。

<三島由紀夫との思い出>

新年の能楽堂で

――高田さんは、かつて三島由紀夫さんとも一緒に仕事をされたとお聞きしました。

高田:

三島由紀夫さんの作品は、『熱帯樹』の初演(1960年)の舞台美術をやらせていただきました。家がお互いに近くでしたので、それ以外にもいろいろとお付き合いさせていただきました。

印象的だったのはお正月、水道橋の能楽堂でたまたま三島さんと会った時のことです。私は能に興味があって、お正月には『翁』という作品を観に行く習慣でした。それでその年も能楽堂に『翁』を観に行ったら、そこで偶然三島さんとお会いして、休憩時間に、「やあ、高田君、やはり『翁』を観ないと年は明けませんなあ」と話しかけて来てくれました。三島さんも、お能に非常に関心を持っていて、自分と同じように、毎年新年に『翁』を観る習慣をもっていたのには、驚きました。

そんなこともありまして、私は、三島さんとお能をいつも結びつけて考えていましたので、『熱帯樹』の装置を依頼された時も、松を描くなどというように、能舞台を直接的に表現はしませんでしたが、材木の感じとかで能舞台の空間を意識した舞台美術を考えていきました。

そして、今回の『黒蜥蜴』の舞台美術も、一見すると今日の前衛的な表現に見えますけれども、その根底には、能舞台の伝統的な空間を自分としては意識しています。

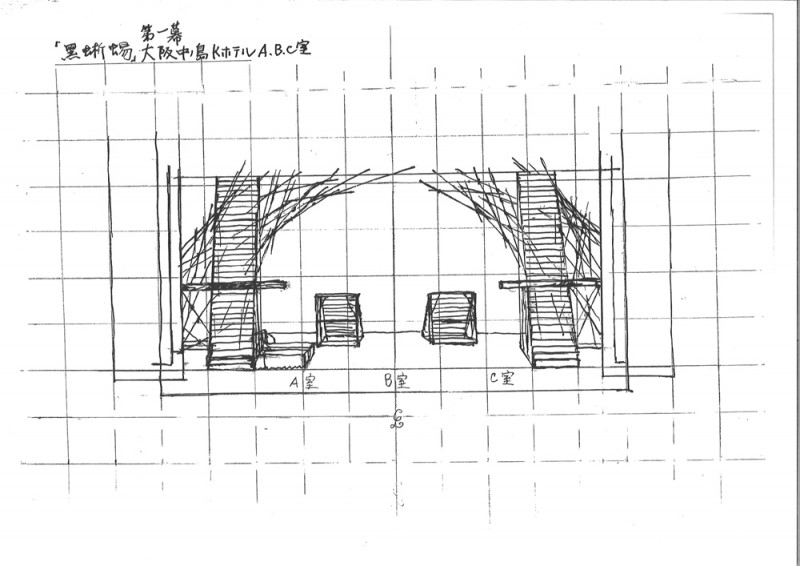

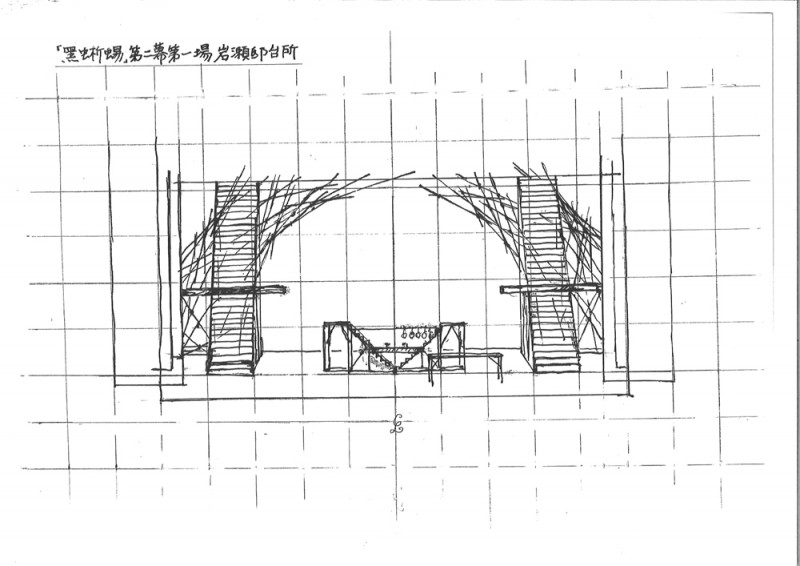

実際に出来上がった1幕の舞台装置(撮影:日置真光)

舞台全面の張り出し部分は能舞台の間口と同じ広さ

『熱帯樹』の稽古場で

三島さんは、非常に芝居が好きで、気に入っているらしくて、台本が締め切りに遅れたということがないんですね。それから台本ができあがった時に、本読みをなさるんです。役者もスタッフも全員がそろった場で、台本の最初から最後まで全部自分一人で読み上げるわけです。女の登場人物の女言葉の部分は、もちろん女言葉で。作業としてはけっこう大変なので、「いやー、三島さん大変ですね」と話しかけたら、「いやー、もう私はこれをやりたくて戯曲を書いているんですよ」と言われました。本読みしている姿からだけでも、芝居が好きだということ、自分が書いた台詞に非常に愛着を持って大切にしていることは、感じられました。

作家によっては書き始める時に、最後がどうなるか分からない状態で書き始めて、書いているうちに、最後の部分ができあがるという作家もいるわけですが、三島さんの場合は最後の台詞が決まっていて、そこに向かってスタートを切っていく構成になっているんです。ですから非常に知的な構成で、それに加えて、自分の得意なきらびやかな台詞が延々と続くので、とてもユニークな戯曲になっているわけです。

『黒蜥蜴』の舞台も、俳優が出てきて、あまり動かないままで、延々と台詞を述べ立てることに表現の主体を置くような、舞台もあっていいのではないかなと思いながら、デザインしましたが、稽古の様子を見ると、宮城さんの演出ではそれを受け止めていただいたと思います。三島さんが観たら、自分の書いた台詞をとても大事にしてくれていると、非常に喜んでもらえる仕上がりになっているのではないかと感じました。

<舞台美術家となる決意 文学座の稽古場での感動的な発見>

――高田さんは、どのようにして舞台美術の道に進むことになったのですか?

高田:

小さい頃から絵を描いたり、ものを作るのが好きだったので、大学は美術学校の金工科に進みましたが、演劇も好きだったので演劇部に入ったんです。それで演劇部で『マリウス』(マルセル・パニョル作)という芝居をやった時に、僕は衣裳とポスターやパンフレットのデザインを担当しました。その時に、ちょうど文学座でも『マリウス』上演することになった。それで、たまたま僕の描いた宣伝パンフレットを文学座の宣伝部の人が見て、「これは面白い、こいつに文学座の宣伝物もやってもらおう」ということになったんです。それをきっかけに文学座との接点ができ、だんだん関係が深くなり、後々には舞台美術をやらせてもらえるようになりました。小学校の頃から、自分には素晴らしい先生方との出会いがあり、恵まれていたと思いますが、文学座との出会いも本当に運がよかったんだと思います。

それでこの『マリウス』という作品が、どういう話かといいますと… 南フランスの港町マルセイユが舞台なんですが、そこにマリウスという若い青年がいて、彼にはバーで働く恋人がいた。2 人は仲が良かったけれども、マリウス青年は、もっと広い世界に憧れて、船乗りになって世界中を回りたいと思ったわけですね。それで恋人の彼女を置いて、旅立つことになった。マルセイユのバーに留まらざるをえない彼女は、今日の12時に彼を乗せて船が出港するという時に、自分のバーのカウンターの中で片付けをしている。でも出発の時間はどんどん迫ってくる。バーには時計があって、その針がだんだん12時に向けて進んでいくんです。

でも、この時計の針は芝居にあわせて動かなくてはならないので、実際の時計そのものではないんです。文学座の芝居では、舞台の進行にあわせて、女性の裏方さんが壁の後ろで針を動かしていたんですが、僕はある日、その人が仕事しているところを、たまたま通りがかりに見て、とても驚いたんです。文学座の名女優、杉村春子さんが主役でスポットライトを浴びている時に、壁を一つ隔てたその裏側で、この時計の針を動かしている人がいる。世の中にはこういう仕事もあるのか!と気がついて、びっくりするくらい感動したんです。その時に、これこそ私の進むべき道だと思って、演劇の裏方、舞台美術を仕事にすることを決心しました。僕も当時は若かったからねぇ(笑)今だったら、また違った判断をしたと思うんですけれども。でも、まあそのくらいに、将来に希望を託すという空気が、最初にお話したように東京タワーができた時代にはあったんです。

=============

1~2月 SPAC新作

『黒蜥蜴』

演出:宮城聰/原作:江戸川乱歩/作:三島由紀夫

音楽:棚川寛子/舞台美術:高田一郎/照明デザイン:沢田祐二

出演:SPAC

静岡芸術劇場

◆公演の詳細、アーティストトークなど関連企画の詳細はこちら

=============