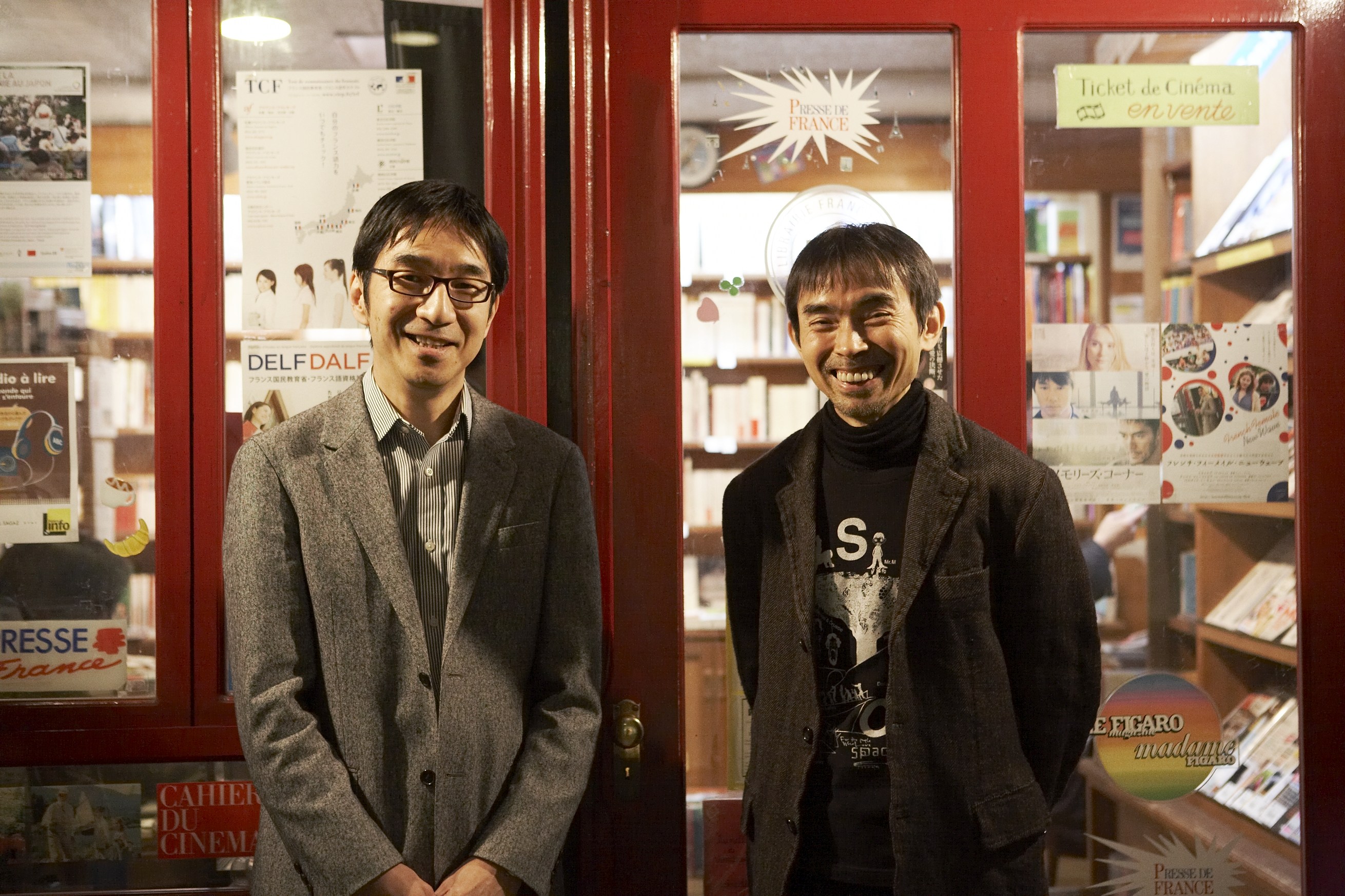

野崎歓 (のざき・かん)

1959年新潟県高田市生まれ。主な著書に『フランス小説の扉』(白水社、2001年)、『赤ちゃん教育』(青土社、2005年、講談社エッセイ賞受賞)、『異邦の香り―ネルヴァル『東方紀行』論』(講談社、2010年、読売文学賞受賞)等。訳書にジャン・ルノワール『ジョルジュ大尉の手帳』(青土社、1996年、青土社)、サン=テグジュペリ『ちいさな王子』(光文社古典新訳文庫、2006年)、ネミロフスキー『フランス組曲』(共訳、白水社、2012年)など多数。

1959年新潟県高田市生まれ。主な著書に『フランス小説の扉』(白水社、2001年)、『赤ちゃん教育』(青土社、2005年、講談社エッセイ賞受賞)、『異邦の香り―ネルヴァル『東方紀行』論』(講談社、2010年、読売文学賞受賞)等。訳書にジャン・ルノワール『ジョルジュ大尉の手帳』(青土社、1996年、青土社)、サン=テグジュペリ『ちいさな王子』(光文社古典新訳文庫、2006年)、ネミロフスキー『フランス組曲』(共訳、白水社、2012年)など多数。

〜『黄金の馬車』の大いなる朗らかさと、せつなさ〜

野崎歓(フランス文学者)×宮城聰(SPAC芸術総監督)

演劇の小ささと大きさ

宮城: 演劇をつくっているぼくらは、欧米が生み出した近代演劇の土俵で勝負しなくてはいけない面があります。そんなこと関係ない、とどうしても言えない面があるんです。その土俵の中でアジア人として何をするかと考えることになります。土俵自体が小さいんだけど、・・・と思ってはいても、関係ないとは言えない。ではどういうふうに距離を保てばいいのかというときに、2003年に初演し、2013年初頭にフランスツアーを行った『マハーバーラタ』ができてきました。『マハーバーラタ』の原作は一人の人が書いたものではないことがよかった。ある意味ではとりとめがないわけですが、そこにとりとめをつくるときに、つくり手の意図を出さないように注意して、古怪な感じを出しました。その路線を『黄金の馬車』で実現できればいいなと思っています。

野崎: 『マハーバーラタ』のような文明そのものを体現している神話的な作品に比べれば、『黄金の馬車』はこじんまりしているかもしれませんが、プロスペル・メリメの原作戯曲は女優伝説を下敷きにしているようですね。演劇をすくいとるという点では融通無碍な題材かもしれません。

宮城: たしかに考えようによっては『黄金の馬車』はものすごく小さいとも言えます。ジャン・ルノワールの映画がすごいのは、その小さい題材に、これが世界だという感じが出ているところでしょうね。演劇はほんらい全くそういうものなんです。全部が箱庭みたいなもの。ミニチュアです。にもかかわらず観劇した後に、一つの世界を見たという感じを持ちます。そのおおらかさと言いますか。

野崎: ルノワールのキャリアを考えると、『黄金の馬車』の前にインドで『河』という映画を撮っています。インドに現代的な意味での映画を根づかせた重要な仕事です。自然そのものの中で、ガンジス川を中心に、土地や世界を広く撮った映画なんです。それがイタリアに行くと、今度はセットで撮っている。180度別のベクトルで撮っているんです。宮城さんが『マハーバーラタ』から『黄金の馬車』に行くのも宿命じゃないですか(笑)

宮城: まさにと思いました(笑)

野崎: ルノワールはインドの水と光の世界からイタリアにやって来たときに、ずっと狭いところ、セットの中で人がわいわいがやがやしているところを撮るわけなんです。そのテーマとして演劇はズバリだったという感じがします。

宮城: どういった必然性があって、ルノワールはメリメの戯曲に興味を持ったのでしょう?

野崎: 簡単に言えば、演劇への愛だと思います。ルノワールの自伝の最初に、幼児のときに連れて行ってもらった人形芝居のことが書いてあります。幕が開くときにあまりに興奮してちびってしまったという話です。映画『黄金の馬車』の最初も舞台の幕ですね。心の中の柱として演劇があり続けたのでしょう。それが時々あらわれるんです。『黄金の馬車』はもともとルキノ・ヴィスコンティが撮るはずだった。だけど彼は気難しい人なのでプロデューサーと対立してしまった。ヴィスコンティはルノワールの弟子にあたるわけですが、ルノワール先生が暇にしているからというので頼んだわけです(笑)主演のアンナ・マニャーニが、そんなことで映画になるの? と言うので、ヴィスコンティが、何言ってんだ! ルノワール先生がやってくれるんだぞ! とそんな経緯があります(笑)ルノワールはハリウッド時代にもメリメの原作で撮りたいと思っていたようです。そこにあるのは演劇の世界、スペクタクルの世界への憧れでしょう。『黄金の馬車』の後の作品は『フレンチ・カンカン』で、やはり舞台の世界です。普通の人とはちょっと違う人生の中にあって、しかし誰もにひらかれたものをつくる人たちを無性に描きたくなったのでしょう。ある意味、せせこましいつくりでありながら、スコーンと抜けているようなところがある。演劇そのものがそうなのかもしれません。ルノワールの映画では奇跡的に命が吹き込まれている感じがします。

舞台を室町時代へ移して

野崎: 今回は、舞台を日本にして、しかも時代が室町ですよね?

宮城: こういう馬鹿げたことがあっても許されるような設定を考えたときに、田楽一座が南の国に行くことにしたらどうかと考えました。では、どこへ行くのがよいのか。映画ではスペイン支配下の南米のペルーです。でも日本人は植民地を実感としてよくわからないところがある。いや、実際には植民地を持っていた時代があるわけですから、わからない方が間抜けなんでしょう。今でもフランスに行くと、植民地や宗主国をわがこととして感じている。植民地だった国々に対して、旧宗主国という関係を持ち続けているでしょう。ぼくにはそのことがなかなか捕まえられない。なので、植民地の問題はいったん省いておいて、芸人たちが別の文化がある土地に入っていくという構図を考えました。とはいえ全く架空の場所では芝居にならないような気がします。そこで京都から船でしか行けないような場所はどこかと思ったときに、高知県あたりではないだろうかとまず考えた。ちょうど応仁の乱の後に高知県に京都の貴族である(土佐)一条氏が入って、小京都をつくっている。これはおもしろいなと思ったんです。応仁の乱の後ですから、能楽がどんどんポピュラリティを上げていくなかで、田楽は人気がなくなっていったんじゃないかと(笑)。そんなことを考えられなくもないと思いました。室町時代に京都の貴族が京風の文化を持ち込んだ土地があり、そこに時代遅れになりつつある田楽一座がやって来る。これなら設定としてありえるのではないかと。

野崎: 食い詰めている一座が流れてくるという感じですね。そういう感じは映画にもあります。コメディア・デラルテの伝統を背負っているのだからバリっといけるのかと思ったら、ちょっと時代とずれているような感じがある。宮城さんは周到に構想しているなあと思ったんですが、ルノワールの場合は、イタリアの企画だからコメディア・デラルテを入れるかとそんないい加減な感じなんですよ(笑)。メリメの原作では土着の女優です。

宮城: 原作にコメディア・デラルテは出てこないですね。

野崎: ルノワールは正直な人で、その土地の風土や自然などのもっともストレートなところに食いつくんです。アメリカに行けばディープサウスで鯰を釣る映画を撮っていますし、インドに行けば『河』、イタリアに行けばコメディア・デラルテしかないだろう、とそういう感じになる。彼にとっては、世界のどこへ行っても、その土地を正直にあらわしているものを掴めばいいという覚悟なんだと思います。そうすると、自分のところでやらせてもらおうという宮城さんの根性には相通じるものがありますね(笑)。

宮城: 映画の最初のわずかな字幕だけでその背景が説明されてしまうんですよね(笑)。

野崎: 実にまあ、堂々たるものですよね(笑)。しかも南米というわれわれからすると土地勘のないところですから架空感がすごい。宮城さんの『黄金の馬車』は、応仁の乱の後という設定ですので、政治性や社会性を背負った一座になるのでしょうね。

女優一座の風情がヒント

宮城: 翻案で難しいと思っていることがあります。映画だとコメディア・デラルテの一座の中にかつてスポンサーだったスペイン貴族が入っていますね。ルイジ・ピランデルロの『山の巨人たち』にも出てくるのですが、主演女優に入れあげて私財をつぎ込み無一物になった貴族です。本当にいたのかどうかはわかりませんが、典型的な人物になっているのでしょう。これが日本の設定では難しいんです。あんまりそういう人がいないじゃないですか。

野崎: そこが一番うかがいたかったことです。映画『黄金の馬車』と原作戯曲『サン・サクルマンの四輪馬車』の中心にあるのは女優です。もともとの女優伝説ではペリコラという「危険」という意味の名前を持つ女優。女優というのは危険ですよね(笑)。教会を目の敵にしたりする。演劇をやっている人は罰当たりな人として、他の人と同じ墓地に埋葬してもらえないこともあった。そういう意味でも俳優の魅力、とくに女優のそれをどう扱うのか。で、日本の文化で考えたときに、女優の危険は覆い隠されてきたのではないかという印象があります。道楽で芸者に入れあげることはあるでしょうが。

宮城: 花魁なんかはありますよね。

野崎: そのあたりはどういうふうにつくられるんでしょう?

宮城: お能で言えば男しか演じません。他の芸能を考えてみると、男が演じていたものを女が演じる例はあります。例えば、少女歌舞伎や女相撲。あるいは女子プロレスでもいいかもしれない。こういう言い方は誤解を招くかもしれませんが、よりいかがわしくなる感じがありますね。それ自体に落剥した感じがある。素朴に言えば、女優だけの一座がすぐに売春に結びつくこともあったでしょう。武士の世界で言えば、男が男を愛する方が立派。男が女を愛するのは落ちる行為になってしまう。足利将軍が世阿弥を愛するのは武士らしいです。しかし女を愛すると戯れという扱いになります。芸能も男がやると本物臭い。同じことを女がやると二流の感じなる、ということがあったと思うんです。

そんなことを小津安二郎の映画『浮草』を参考に考えています。あの映画は戦前にサイレントで撮ったものをリメイクしています。サイレントのときは主役が男だったのですが、大映で撮った『浮草』は京マチ子がやっている。

野崎: ボリューム感のあるいかにもグラマーな女優というイメージですよね。

宮城: そうそう。浅香光代みたいな感じ。京マチ子が旅芝居の主演女優をやっていて、そもそも二流という感じが漂う。これがヒントになるのではないかと思うんです。ヨーロッパの文脈とはちょっと違いますね。サラ・ベルナールみたいな感じではない。

野崎: ヨーロッパでもスペクタクルに命をかけるような女優は近代になってから登場したのかなという気がしないでもないです。そもそもの美学は裸体にせよ男の方が美しいという古代ギリシア以来の古典主義でしょう。一方で女性を危険視するからこそのことです。そういう意味で、日本ではよりいっそうタブーが強かったのかもしれませんし、精神性を求める度合いが高かったのかもしれません。

宮城: ヨーロッパでは、ラシーヌが登場した時代ですでに女優が偉いですね。

野崎: モリエールでもそうです。

宮城: ああいうことって日本ではないんですよ。

野崎: ラシーヌもモリエールも愛人は女優ですが、たしかに日本だと明治以降という感じがします。

宮城: 日本はホモソーシャルな感じがあるんです。

野崎: それが文化としての質の高さを保証している印象もあったわけですね。宮城版は、ルノワールより危なさを漂わせた一座の登場になるのかもしません。南国の人にとってはなんじゃこりゃという(笑)。

劇中劇・古事記のねらい

野崎: 今回の旅一座の演目はかなりぶっ飛んでいるようですね?

宮城: 男がやるものを女がやると二流になる、という日本の芸能の特徴。義太夫も娘義太夫になると本当にすごいものとは違うと捉えられてしまう。そこで、劇中劇ではあえて古事記を取り上げようと思っています。天照大御神がもともと女性神なのにいつの間にか男性的になっていくのはなんでかなあと思うんです。日の丸だって虚心に見れば女性的なシンボルなのに、いつの間にかマッチョなものとして扱われるようになっていく。これを遡って女性的なものに回帰させることが、古事記を使うとできるかもしれない。これによって女座長的二流感が反転するとおもしろいなと思っているんです。

野崎: 劇中劇がかなりバネのきいた仕掛けになってくるわけですね。

宮城: うまく行けばそうです(笑)。

野崎: ルノワールはコメディア・デラルテの役者を使っているだけに、意味もなくトンボを切ったりします(笑)わかりやすくていいですが、劇中劇というほどのものがあるかはわからない。宮城さんの劇中劇ではオルフェウス神話も入っていますよね。古事記とオルフェウス神話……よくばっていますね(笑)。

宮城: 伊奘諾(いざなぎ)と伊奘冉(いざなみ)の話とオルフェウスの話が似ていますね。欧米人がSPAC版の『黄金の馬車』を見たときに、劇中劇は日本の神話だろうと思うでしょう。しかし、われわれの神話とも実に似ていると思ってもらえればいいなと。似て非なるものではあるかもしれませんが、ともあれ似ている。実は最後に、トロイア戦争の発端になるパリスの審判(※)を、男女逆にしたバージョンでやってみようと思っています。お客さんが幻惑されてくれないかなと。パリスの審判の逆版が古事記にあるわけではないですが、伊奘諾と伊奘冉のあとに見ると、古事記にこんな話があったかもしれないなと思えるでしょう。そんなことをたくらんでいます。

野崎: 逆版ということは、女が男を選ぶわけですね。すると男は3人ですから、ルノワールの映画の構造とぴったり重なってくる。いやあ、仕掛けますねえ(笑)。

※ パリスの審判:ギリシア神話の挿話で、トロイア王プリアモスの息子パリスがヘーラー、アプロディーテー、アテーナーの三美神から最も美しい女神を選ぶ。パリスはアプロディーテーの「最も美しい女を与える」という言葉に誘惑され、アプロディーテーを選ぶ。「最も美しい女」とは、スパルタ王メネラーオスの妻ヘレネーであり、これがトロイア攻めの発端になった。

(構成:西川泰功)