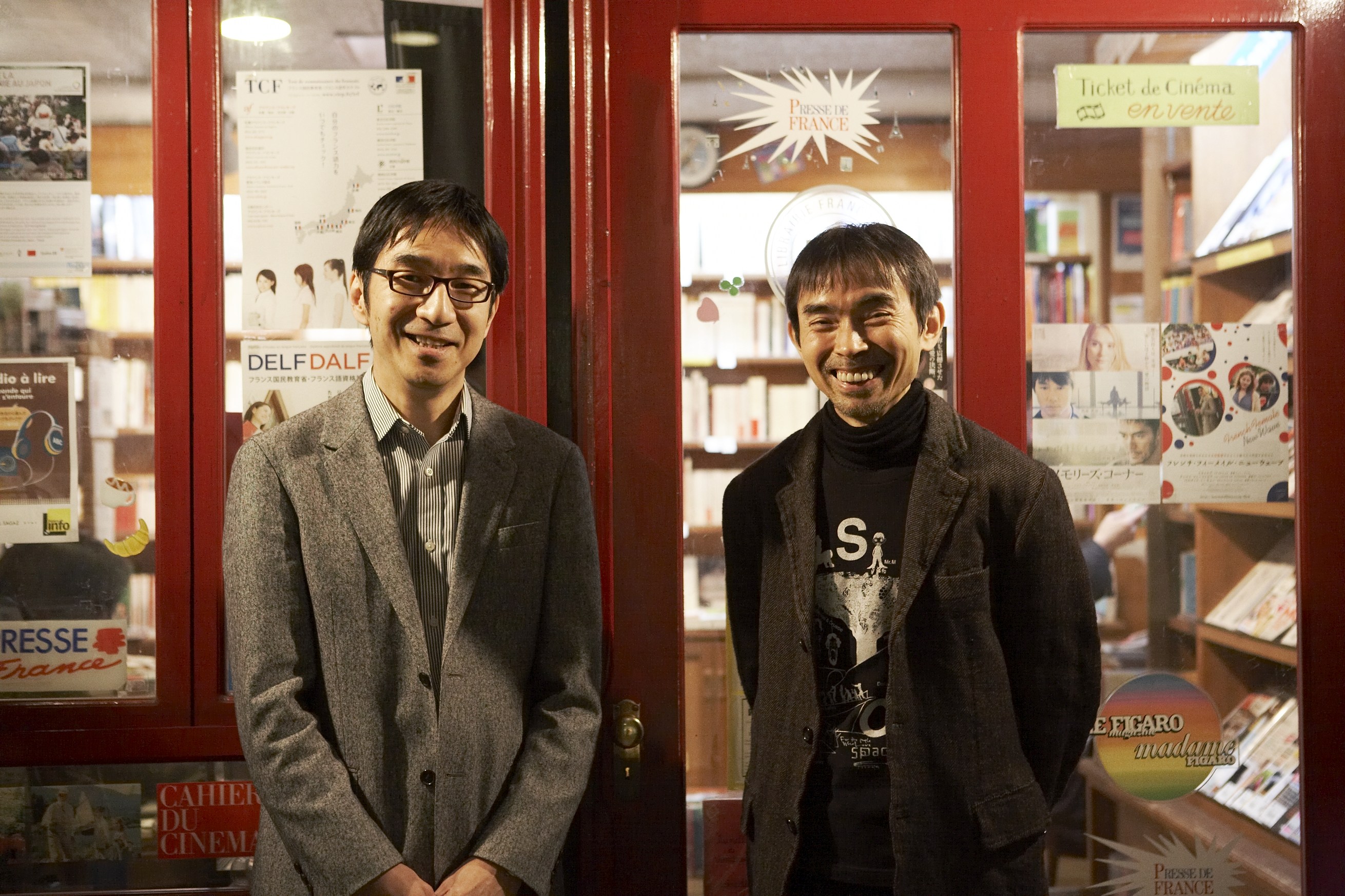

野崎歓 (のざき・かん)

1959年新潟県高田市生まれ。主な著書に『フランス小説の扉』(白水社、2001年)、『赤ちゃん教育』(青土社、2005年、講談社エッセイ賞受賞)、『異邦の香り―ネルヴァル『東方紀行』論』(講談社、2010年、読売文学賞受賞)等。訳書にジャン・ルノワール『ジョルジュ大尉の手帳』(青土社、1996年、青土社)、サン=テグジュペリ『ちいさな王子』(光文社古典新訳文庫、2006年)、ネミロフスキー『フランス組曲』(共訳、白水社、2012年)など多数。

1959年新潟県高田市生まれ。主な著書に『フランス小説の扉』(白水社、2001年)、『赤ちゃん教育』(青土社、2005年、講談社エッセイ賞受賞)、『異邦の香り―ネルヴァル『東方紀行』論』(講談社、2010年、読売文学賞受賞)等。訳書にジャン・ルノワール『ジョルジュ大尉の手帳』(青土社、1996年、青土社)、サン=テグジュペリ『ちいさな王子』(光文社古典新訳文庫、2006年)、ネミロフスキー『フランス組曲』(共訳、白水社、2012年)など多数。

宮城: アンナ・マニャーニの演技は、なんだかんだ言ってけっこう抑制しています。その抑制がこの女優すごいと思わせてしまうわけですが、意外なほど表情を使っていない。そういう意味では演劇的と言えるかもしれません。演劇は表情にあまり頼れません。遠くからだと見えませんし。

野崎: アンナ・マニャーニはロッセリーニの『無防備都市』という映画で世界的に有名になりましたが、この映画では市民の主婦を演じています。ネオレアリスモですからリアルな女。『黄金の馬車』の彼女は女優を演じているんですが、演じていないことを演じているような感じです。ペルーの副王が蒸し暑くてカツラを取ると、マニャーニが笑いますね。腹筋の強さを如実に感じさせるような馬鹿笑いですよ。ああいうのはハリウッドの女優ならばありえないはしたなさですよね。けれど、それがものすごく魅力的に見える。

宮城: 体全体を使っているという意味でも演劇的ですね。極端な演技と言いますか、この世にないものを演じる。これを見るおもしろさは、例えば、100メートルを10秒きって走る選手を見るのと似ています。こいつら人間じゃないという思いと、人間だよねという思いが、同時にあるような。人間ってここまでいくんだという感じと、別世界の連中だという感じが、同時にある。

野崎: 副王はカツラを脱いだときから、自分の仮面を取りますね。自分の役割を初めて捨てて素の顔をさらすことができる。あたかもそこに人間同士のコミュニケーションがありそうなんだけれども、最終的にパリスの審判になるわけです。男だと頭にくるシーンかもしれない(笑)。思い出してみると、意外にマニャーニは男3人に同じような態度でいたりして、何を考えているのかわからない感じがする。

宮城: 手練の花魁が男をあしらうという演技ではないですね。副王がカツラを脱いだら、女優の側も本当の顔になり…といった展開になりがちですが、そうはならない。

野崎: もともとのペリコラ伝説だと王様は王位を捨てて女優と一緒になり、田舎で暮らして子どもをたくさんつくり、めでたしめでたしという話だったみたいなんです。ルノワールの映画は全然そうではない。人生は選べない。舞台の上に居続けるしかない。話しているうちに悲しい物語なんだなという気もしてきます。選ばないという選択を女優に強いているとも言える。

宮城: そういうところもありますね。ぼくも反省してしまうところがあります。女優はこうあってほしいと言っているような感じもある。女優にしてみれば、迷惑だなあ、この思い込み、という感じもあるような気がします。

野崎: 『フレンチ・カンカン』では、ジャン・ギャバンが演じている座主が、踊れる女の子を集める。その中でもピカイチの女の子が座主に執着しますが、座主は彼女を突き放して、お前の場所はここだと言ってステージで終る。抜け出せない異次元。一座の人間は誰一人そこからは出ていけない。そういう掟もある。あの場所を離れても漂流し続けるしかない。主役をはれなくなれば、おばあさん役をやる。そういうことなんでしょうね。

俳優による生演奏の醍醐味

野崎: 舞台における音楽をどうお考えになりますか? 踊りと音楽は日常とは違う空間を盛り上げていきますね。

宮城: ク・ナウカという劇団時代からずっと、俳優が生演奏をすることにこだわっています。棚川寛子という、もともと俳優で、今は演劇の音楽を担当している方がいるのですが、音楽教育を受けていない役者たちにその人ができるフレーズを与えて、トータルに見ると複雑さを持った音楽をつくるという仕事をしています。彼女はそれを経験的に積み重ねてきました。生演奏の芝居では常に彼女と一緒にやっています。俳優に演奏させることの主旨は、人間の全体性の回復です。俳優の仕事を遡っていくと、音楽も踊りも台詞もやる、専門家ではないあり方があると思うんです。いかにも人間という感じ。そんな人がいたかどうかも本当はわからないですが、今日、専門分化した俳優を見ると、その遥か向こうにステレオ画のように全体性としての役者が幻視できるような気がして、そこに戻っていきたいと思うんです。ただしそこに戻るには、ごまかされている乖離をさらけ出した方がいいと思っています。俳優は自分の中で乖離しているのにごまかしながら演じている。お客さんも気づいて気がつかないふりをする。そんな乖離があるということをまずさらけ出す。言葉と肉体はずいぶんはぐれてしまった。これをさらけ出す。心臓という楽器を体の中に持っているはずなのに、なぜか言葉から音楽性が消えて、音楽はサウンドトラックで担われたりする。その乖離もまずは露呈させる。露呈させながらも、同じ俳優が、とある場面では演奏しており、とある場面では台詞を言わずに動きだけやっている、とある場面では動かないで台詞を言っている、というようにする。乖離したパートをやっている役者はもどかしさを感じます。動かずに台詞を言っている役者は動きたいと思うでしょうし、太鼓だけ叩いている役者は台詞を言いたい衝動があるでしょう。全体から切り離されているもどかしさを抱えながらパートを担当する。そのもどかしさをみんなが抱えていると、その向こうに全体性が立ち上がってくるのではないかというのがぼくの考えです。

ですから生演奏もいわゆる専門家に頼むのではなく、稽古場にいる俳優たちに、この場面出てないよね、じゃあ音楽担当、というふうにやってもらっています。プロの演奏家を雇うならばそんな無駄な時間の使い方はできません。稽古の初日に楽譜もできていないうちから稽古場に拘束することはできない。もっと効率よくつくらなければならない。ぼくがやっているのは、その正反対です。演奏の形が先にあるわけでもない。まず台詞を読んでもらって、この場面はこんなフレーズかなというふうに音楽をつくっていくんです。うまくいくと、その全体が、人間捨てたもんじゃない、という感じになります。

野崎: 音楽も一緒につくっていくということなんですね。

宮城: お客さんも欠片になってしまっていますので、残りの部分がなんとなく感じられてくる、というようなことが起こると思うんです。

プリミティブな芸術を求めて

野崎: うかがっていると、宮城さんとルノワールの出会いは必然だったんだなという感じがいよいよしてきました。ルノワールも芸術のプリミティブな形態に対する憧れが強いんです。映画では創成期のチャップリンやグリフィス。絵画であれば近代のものよりルネサンスや中世のものにひかれている。日常では何でも専門分化していく方向を止めようがない。それで、せめて芸術の世界では回復する必要があるというのが彼の基本的な立場です。ただ、映画の場合、音楽の扱いが難しいことが多い。音楽家にどのくらいギャラが払えるかとか、契約の問題もある。それが『黄金の馬車』では奇跡的にハマっています。ヴィヴァルディの音楽を全編に流す。また、劇団ですから自分たちで楽器を演奏している。そうすることによって、一座があの土地に来たことで生まれる生命感がわき出してくるような感じがあります。振付家のモーリス・ベジャールが『黄金の馬車』について、ルノワールとヴィヴァルディの共同監督と言ったらしい。そのくらい鮮烈な印象を与えているんでしょう。ヴィヴァルディの『四季』はこの頃はまだ有名ではなかったと思います。イ・ムジチ合奏団が演奏する『四季』が普及するのが50年代半ばです。その前ですから。ルノワール自身も知っていたわけではなく、イタリアに流れついた頃に知り合いが教えてくれたらしいんです。とりつかれたように聴いて、この音楽でいこうと決めた。行き当たりばったりと言えばそうなんですが、あれがテーマソング、根幹をなす精神になっています。ルノワールにしてみれば、演劇はコメディア・デラルテ、音楽はヴィヴァルディを見つけた、これでいける! ということになったのでしょう。宮城さんの場合は、一座が音楽を持ってくることになるのでしょうか?

宮城: たぶんそうなると思います。まだ作戦が立っていないのが聴衆の役です。客席に座っているお客さんが聴衆役になるのか、それとも、舞台上で俳優が聴衆という役を演じるのか。人数に限界があるため考えているところです。

野崎: 映画だと聴衆の肩ごしに舞台を撮ったショットがあるじゃないですか。ぼくはあれがすごく好きなんです。自分が見ているときはこうやって見られているんだなとあらためて思う。観客が観客役ならば、まさにその一人になるわけですね。

機械仕掛けの神でいい?

野崎: 最後に司教が機械仕掛けの神のように出てきますね。あれについてはお考えがありますか?

宮城: 正直、ああいうところはつくっていって見えてくるのかなと思っています。これまでの経験で言うと、芝居をつくっていく途中まではよくわからないことの方が多いんです。ある日、これはこうやって終るんじゃないか、とわかるんですね。なので今は心配してもしょうがいないとほったらかしているんです。機械仕掛けの神(デウスエクスマキナ)というくらいで、それこそ2500年前からそういう終わり方で人は納得してきたのだから、そんなに心配していないです。

野崎: ルノワールの説では、本来、文芸はそういうものだったと。ラストなんて楽しみにしていなかったと言うんです。このストーリーはどうなっていくんだろう? という興味で読者を引っぱって行くのはロマン主義以降のやり方で、これを悪しき病だと彼は言います。ギリシア演劇の観客は最初から筋を知って観にきていた。その方がいいと。この映画も最後は投げ出すような形になっている。心理的な芝居であれば、女1人と男3人でどういう心理の綾で転がって決着がつくかという話になるはずです。けれどそういうことは一切ない。その方がかえって別の次元に出たような感動があります。

宮城: 日本の伝統演劇でも、これで終わりなの? ということはよくあります。一方で、現代のお客さんは起承転結をふまえた話にさんざんならされているので、今、文楽や歌舞伎の幕切れを見ると、え、もう終わり? というような感じもある。現実にはお客さんの方が着いていけないこともあります。それでもお弁当があれば、まあいいか、となったりする。実際のお客さんは理想の観客とは違ったところにいたりするので、そこは案配です。このくらいならいけるかなと思いながらやっています。

黄金の馬車を実際に登場させるかも考えどころです。黄金の馬車が出るだけで機械仕掛けの神に近い効果があると思いますので、何かしらは出すと思います。こういうところも芝居のおもしろいところで、はなから嘘だとわかっているわけです。例えば、さまよえるオランダ人が船に乗ってやって来ると言っても、戦艦大和みたいな船が舞台に出てくるはずがない。じゃあどういうものを出すのか。嘘のわりにはすごいものが出たというのも一つのやり方です。おいおいこんなすごいものが出てくるのかと思わせる。一方で、見立てもある。うん、船に見える、船に見えるよ、と思わせる。あるいは、船の形はどこにも出てこないのに、後から思い出すと出ていたような気がするということもある。つまり観客の想像力がつくってくれる。これも案配なんですが、お客さんの期待や予想に対してどのあたりを攻めるかということです。ぼくはこういうところで気の利いたことをしません。今回はとくに古怪な感じを目指していますから、オッ考えたね、なんて思われない方がいい。うまいことを思いついたね、と言われる時点で世界が小さくなりますので。

野崎: どんな幕切れになるのかなと想像が掻き立てられますね。ルノワールが映画を撮ったときに、俳優で演出家のジャン・ヴィラールが率いていた国立民衆劇場(Théâtre National Populaire)が原作戯曲の舞台を同時上演したんです。ぜひやってください。今日はそれをお願いしに来たんです。前座にジャン・ルノワールの映画を! 映画と演劇が同時に見られて、そこでひとつの大きな世界ができあがるんじゃないでしょうか。そうすると、さすがのルノワールも分が悪いかもしれない。演劇には生の迫力がありますから。楽しみにしています。

【おわり】