はじめまして、今回『ガリレオ~ENDLESS TURN~』にて演出助手をつとめております濱吉清太朗(はまよしせいたろう)です。

ここから4回に分けて、私の目線から稽古場の様子をお届けいたします!

まずは簡単に自己紹介を。2001年生まれ、静岡市出身です。

生まれは千葉県柏市ですが、小学4年生のときから母方の実家がある静岡市に引越し、大学進学までは静岡に住んでいました。そして現在も実家があるので、静岡市出身と言っています。

私の演劇との出会いはSPACです。 静岡へ来た年に、会社で貰ったというSPAC『ガラスの動物園』の優待チケットを叔父からもらいました。

まだ友人もおらず、暇そうにしていた姿を見かねたのかもしれません。楽しそうなタイトルに釣られて観劇しましたが、内容は現状に満足できない人間たちの悲痛な叫び。もっと、ライオンとかゾウとか出てくる『ライオンキング』のようなものを想像していたのに…。それも含めて衝撃を受け、現代演劇の沼へとハマっていきました。

それ以降は劇場も近所だったので、自分でお小遣いをためては電話予約をして一人で観劇していました。そして、数々の作品を観劇していく中で「演出家」を志すようになりました。家では趣味として戯曲を読み、誰に見せるわけでも上演するわけでもない演出ノートを作成していました。

その後高校を卒業し、SPACでは学べない角度から演出を学びたいという理由から日本大学の藝術学部に進学し演出を勉強します。在学中にようやく演出家としての活動を始め、同時に勉強のため演出助手も始めました。卒業後も演出家としての活動と並行して、演劇やオペラで演出助手をやっています。

そんな人間です。

東京ではどうやら劇作(戯曲を書くこと)を行わない演出家は珍しいらしく、僕が専業的な演出家として現在活動しているのはやはりSPACの影響だと思います。

そんな訳で私の心の故郷はSPACなので、今回演出助手としてSPACの作品に関われたことが本当に心から嬉しいんです。

私は今回、演出助手として創作に携わります。

SPACでは今まで演出助手が作品につくことがあまりなかったのですが、今シーズンよりアーティスティック・ディレクターの石神夏希さんの、客観的に稽古場に立ち会ってもらうことで風通しの良い稽古場を作りたいという意向から、秋のシーズンでは全作品に演出助手がついています。

演出助手ってなんぞやって感じですよね。

作品によって仕事が異なる役職なので一概には言えないのですが、今作の創作現場では立ち位置を記録したり、稽古進行をしたり、必要な小道具を洗い出し適切な場所に用意したり、台本を整理したり、演出家が不在の際に演出家代行をしたり…….スタッフと俳優の橋渡し的なことをしています。稽古進行をスムーズに円滑に、且つ俳優にストレスの無いようにするためになんでもする人、って感じです。

今作の演出を担当する多田淳之介(ただじゅんのすけ)さんは、SPACでの演出3回目!

最初は2018年の『歯車』、次が2023年の『伊豆の踊子』。すっかりSPACでもお馴染みの顔となりました。余談ですが、過去のSPAC演出作は小説が原作だったので、今回の『ガリレオ~ENDLESS TURN~』がSPACでははじめての戯曲演出になるんですね。

毎回作品を通して新たな刺激をSPACに持ち込んでくださる演出家、という印象があります。

多田さんの稽古場では恒例らしいのですが、まず最初は自己紹介から始まります。

「そんなのどこの稽古場でもやるでしょ?」と思いますよね。でも違うんです。キャストはもちろん、スタッフ(デザイナー等のクリエイティブスタッフ以外も含む)も一人30分+質問タイムもの長さで自己紹介をします。

9月の第一期稽古は丸々11日間その時間に充てられました。なんせ今回はキャストだけでも20名の大規模カンパニーです。

僕は外部からの参加者ですが、SPACは劇団なのでほとんどの方がお互いに面識があります。でも普段そんなに踏み入ってその人の生い立ちを聞くなんて経験、そんなに無いじゃないですか。

私にとっても今まで知っていた人の意外な一面が、はじめましての人の人となりが、経歴や話の構成から伺えてとても充実した時間でした。そしてこのような時間を過ごすことによって、カンパニーのメンバー同士がより話しやすくなっていくのを感じました。

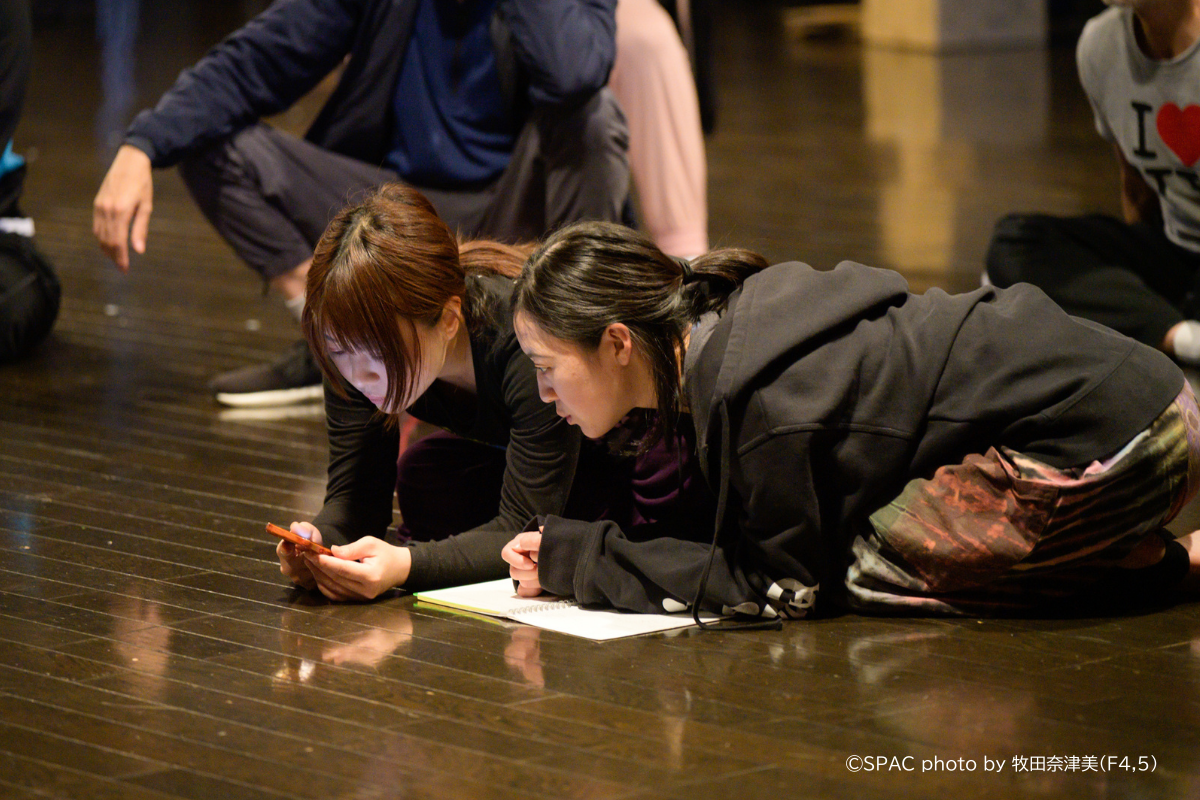

そんな第一期稽古を経て、今月より開始した第二期稽古。まずはカンパニー全員でのリサーチから始まります。

テーマは「人類と星の関わりについての歴史」です。何故なら今作は地動説を主張したガリレオ・ガリレイの生涯についての作品だから。彼は星の動きや見え方を地動説の論拠にしました。ガリレオがその考えに至るまでに、人類はどう星を読み解いてきたのかを探りました。

そうしたら紀元前700万年にたどり着いてしまいました。700万2025年間を調べるので、調べていくうちに200万年前がつい最近のことに感じるようになります。そんな感覚が身体/脳に刻まれる形で共有されることも含めて、このリサーチには価値があったのだと思います。

そこで驚いたのは俳優の皆さんのリサーチ力の凄まじさ!

SPACの芸術総監督である宮城聰さんの演出作品では俳優の自主性がとても重要です。演出家から最初に演出コンセプトの提示はありますが、俳優が自らそれを基に調査をし、プランを決めて宮城さんと擦り合わせるのだと俳優からお伺いしました。僕が以前宮城さんの稽古場を見学した際にも、俳優から双方が面白がれる何かが出てくるまでこんなに粘り強く待てる演出家は他にいるだろうか、と感じました。

俳優陣の調べる力はそのような創作環境で培われたものなのだと思います。

まずは皆で調べたことを共有し時系列に整理をする(それもとてつもない量を)。そしてカンパニーの中で何か新たな疑問が出たら、すぐにパッと調べて答えを探す。見つからなければ翌日の稽古前に図書館へ寄り、答えを探してくる方も。その対応の見事さで、あっという間に700万年を駆け抜けました。

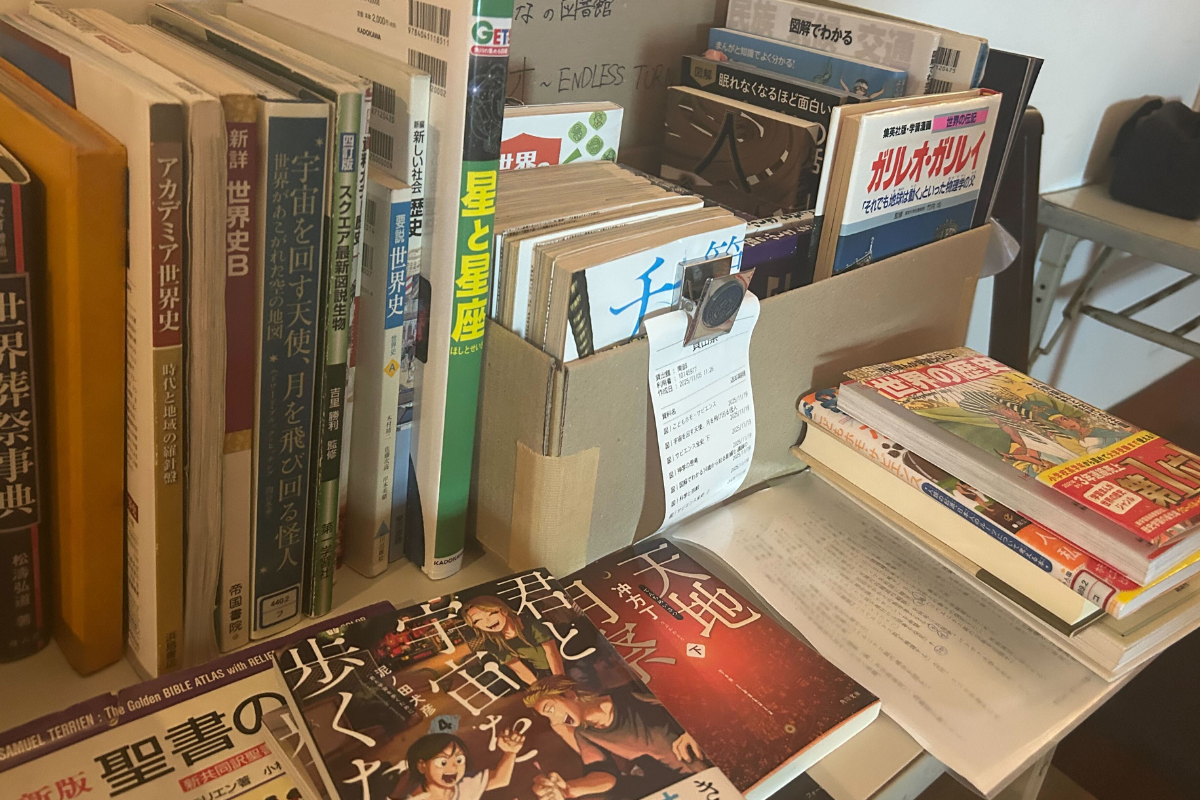

そんなわけで本カンパニーの稽古場にはケータリングコーナーの横に、いつのまにか図書館コーナーが備わりました。

俳優は何かしらの伝達内容やシチュエーションを得て初めて舞台上に立つことができます。通常の演劇作品であればそれは戯曲の言葉なのですが、今作にはブレヒトの『ガリレオ』にはない俳優が自ら考案したオリジナルパートが多数あります。

つまりこのリサーチは俳優が、自身が使う言葉を他者の知識を借りて創造してく/獲得していく作業でもあります。

そしてリサーチがひと段落し、舞台監督の小川哲郎さんから今作の舞台装置が共有されました。

多田作品の見どころの一つは「舞台装置」!

『歯車』では紙がひらひらと舞い落ちる一瞬を切り取ったような装置。(個人の解釈です)

『伊豆の踊子』では絵巻物のような横長で、川端康成の生家がモチーフにされた装置。

二作品共俳優の行動が極端に制約される造りになっていますが、両作品ともだからこそできる遊びがありました。それが観客にドキドキ感を与えていたのでは無いでしょうか。

今回は…まだ秘密です。ぜひ劇場にてご確認ください。きっと皆さん驚くはず!劇場に一歩足を踏み入れたらそこはもう…です。デザインは『寿歌』や『おちょこの傘持つメリー・ポピンズ』でもお馴染みのカミイケタクヤさん!

俳優が舞台装置の説明を聞いている姿はとてもイキイキして見えました。この中でどう遊ぼうか、どんなルールを作ろうか、どうルールを破ろうかをきっと密かに考えているのでしょう。

(文:演出助手・濱吉清太朗)

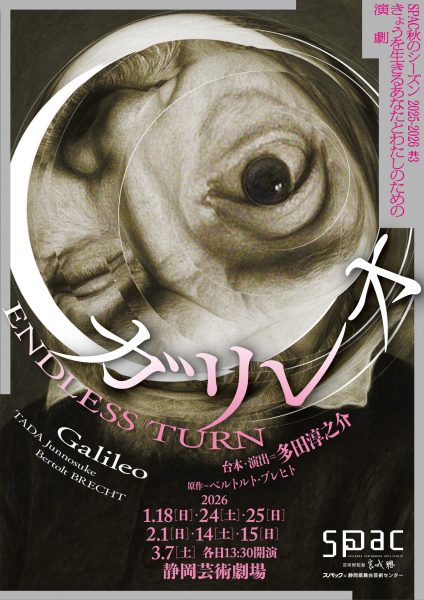

SPAC秋のシーズン2025-2026 #3

ガリレオ~ENDLESS TURN~

台本・演出:多田淳之介

原作:ベルトルト・ブレヒト

出演:石井萠水、大内智美、大高浩一、蔭山ひさ枝、春日井一平、加藤幸夫、河村若菜、木内琴子、小長谷勝彦、桜内結う、佐藤ゆず、鈴木真理子、鈴林まり、永井健二、中野真希、牧山祐大、三島景太、吉植荘一郎、渡邊清楓、渡辺敬彦[五十音順]

2026年

1月18日(日)、24日(土)、25日(日)

2月1日(日)、14日(土)、15日(日)

3月7日(土) 各日13:30開演

会場:静岡芸術劇場

★公演詳細はこちら