こんにちは、SPAC俳優の布施安寿香です。

SPAC演劇アカデミーには3期目から講師として関わっています。今年度のアカデミー生に向けてのブログを書きませんかとご依頼いただきました。

体験してみて初めてわかるのがアカデミーだと思うので、うまく伝わるかわかりませんが、すこしでも興味を持っていただけたら幸いです。

「演劇」は特殊な世界だと思う方がいるかもしれません。

実際、作品に要請されたら、俳優は、歌や踊りや楽器の演奏、フランス語と日本語で演技したり、視界の悪い仮面で高下駄はいたり、動いてるのか止まってるのかわからないぐらいスローで動いたり、特殊技能を求められることもあります。

そういった普段出会わないようなことと出会えるのが俳優の醍醐味で、それが楽しくて続けているところもあります。

でも長くやり続けてつくづく思うのは、演劇に関わっていく中で身につくものは、人間としての基礎力だということです。それは一朝一夕では身につかず、気づいたら育っていたという類のものですが、演劇が教育に役立つのだとしたらその点だと思っています。

ときには衣裳を着て施設案内をしたりも

最初の演劇史の授業でも話すのですが、演劇の基本要素は「言葉」「身体」「集団」です。

これって、生きていく上で誰もが持つことになりますよね。そして人それぞれ得意不得意があると思います。

私自身の話で恐縮ですが、子供のときから読書が好きで「言葉」にはとても興味があり、読解や書くことは得意でした。

「身体」については、運動神経は悪くないのですが、コントロールが下手で、頑張りすぎて体調を崩したり、怪我をしたりすることが多かったです。

そしてとにかく「集団」が苦手でした。

一対一の関係は比較的大丈夫だったのですが、流行りとか、みんながいいと思うものがどうしてもいいと思えないことがあったりした時に、集団の中でどう振る舞えばいいのか悩むことが多かったです。

ルーアン市立コンセルヴァトワールとの交流でファシリテート

演劇に関わることで、自分が一番変われたのは「集団」の中で生きることでした。

まず、作品のために集まる「集団」なので、一つの集団でいる期間が短いこと、それが良かったのだと思います。

それから人と違うことを言っても馬鹿にされない。もちろん内容は吟味される必要がありますが、少しズレていたり違ったりすることが、クリエーションでは新しい発見に繋がることが多いです。

良いものを作りたいとみんなが本気で思っているから衝突や食い違いもあって大変なことも多いです。でも大変だったからこそ身についたとも思っています。

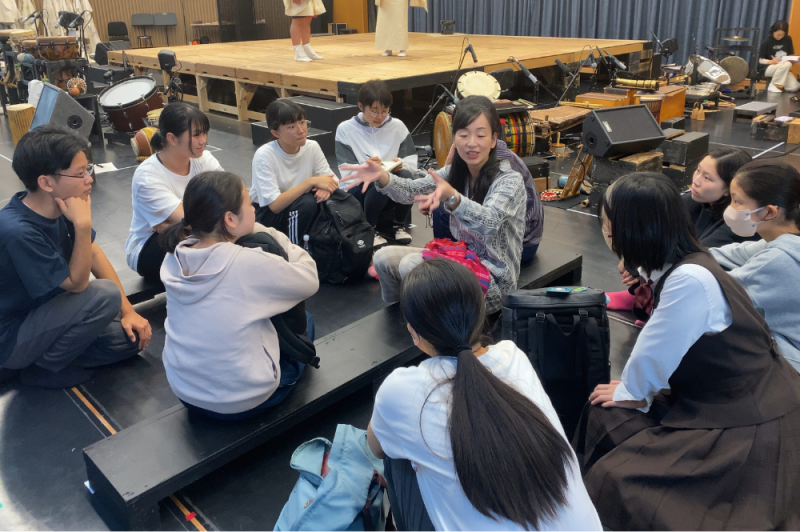

SPACの稽古見学で解説

長々と私の話をしてしまいましたが、アカデミーではそれぞれの授業で、「言葉」「身体」「集団」について学べます。実技の授業を通してだけでなく、『教養の書』を読む授業やライティングの授業など、アクセスの入り口もひとつじゃありません。

私は、実技の授業だけでなく、前期は全ての授業に補佐として参加します。また観劇や稽古見学のアテンドなど、SPACと生徒との橋渡しをします。何か困ったことがあったらいつでも相談してください。

一年という期間は学生さんや若い人にとっては随分長いかもしれません。でも、若いうちにこの人間の基礎力が学べる演劇と出会っていただけたら嬉しいです。

お待ちしてます!

布施 安寿香(ふせ・あすか)

2006年よりSPACを中心に国内外で活動。主な出演作に『夜叉ヶ池』、『ハムレット』(演出:宮城聰)、『桜の園』(演出:ダニエル・ジャンヌトー)、『伊豆の踊子』(演出:多田淳之介)、『メナム河の日本人』(演出:今井朋彦)等がある。文学への興味が強く、宮沢賢治、遠藤周作、多和田葉子や室井光広といった近現代作家の小説を逐語的に演じるひとり芝居をつくっている。また、音楽家や舞踊家とのコラボレーション、日常生活のための演劇ワークショップや地域部活としての演劇のコーディネートなど、いわゆる演劇の上演にとどまらない活動もしている。

★「SPAC演劇アカデミー」とは

「世界にはばたけ、Shizuoka youth! SPAC演劇アカデミー」は、2021年度に開校した<世界で活躍できる演劇人>を目指す若者の感性を育むことを目的とした高校生対象の1年制の演劇塾です。劇場に通いながら、SPACの創作現場の“熱”をじかに感じられる環境の中で、少数精鋭の高校生たちが切磋琢磨する--そんな場をつくります。2024年度より23歳以下のオーバーエイジ枠を設置。SPACの俳優・スタッフらによる指導のもとで演劇を学び、名作戯曲の上演に向けての稽古に取り組むと同時に、教養、小論文、英語の学習にも力を入れ、思考力・対話力を身につけていきます。詳しくはこちら

★これまでのブログはこちら