フランスで演劇を学ぶ大学院生・ジャネルが約3か月静岡に滞在し、

インターンとしてSPACで体験したこと、感じたこと…。

SPAC新作『ラーマーヤナ』の立ち上げから本番まで、SPACの集団創作の様子を連載でお届けします!

フランス語・英語・日本語の3か国語でお読みいただけます。

<フランス語はこちら> <英語はこちら>

宮城さんは、私がラーマーヤナで猿の役として参加することを受け入れてくれました。これは、俳優=人形の研究をさらに深めるための非常に素晴らしい機会です。というのも、外から観察するだけでなく、「動き手(mover)」としての自分の感覚や身体に注意を向けることで、内側からも観察できるからです。しかし、私は別の方法で演劇を学び、言語も異なるため、自分の身体表現やスピーカーの言葉の受け取り方にとても興味深い違いがあることに気づきました。

宮城さんは、私がラーマーヤナで猿の役として参加することを受け入れてくれました。これは、俳優=人形の研究をさらに深めるための非常に素晴らしい機会です。というのも、外から観察するだけでなく、「動き手(mover)」としての自分の感覚や身体に注意を向けることで、内側からも観察できるからです。しかし、私は別の方法で演劇を学び、言語も異なるため、自分の身体表現やスピーカーの言葉の受け取り方にとても興味深い違いがあることに気づきました。

まず、学び方そのものが根本的に異なると感じました。日本の伝統演劇と同様に、SPACでは模倣による伝達が行われます。最初のリハーサルでは、他の俳優の動きをよく観察できるよう、いつも後ろに立って、彼らの動きを真似しようとしました。最初は動きがかなりぎこちなく感じられる場面もありましたが、次第にグループの身体表現に馴染むことができました。私の日本語レベルはあまり高くありませんが、この模倣による伝達のおかげで身体のロジックを理解し、吸収することができました。

それに対して、フランスでは、ほとんどの場合、模倣で演劇を学ぶのはほぼ不可能です。実際、フランスのコンセルヴァトワールや演劇学校で最もよく教えられている演技法は、アリストテレスの詩学やスタニスラフスキーのメソッドに基づいた「役を生きる俳優」の原則に依拠しています。

日本の伝統演劇や宮城さんの演劇では、「俳優は役から距離を取っている」(つまり、俳優は自分がその役ではないことを認識している)のに対し、フランスでは、自分が役になりきり、自分の感情と役の感情を同一視するように教えられます。

日本の俳優は「冷たい俳優」であり、自分の身体が感情に影響されることを許しません(もちろん、それは感情を感じていないという意味ではありません)。そのため、動きは非常に正確で、ほとんど機械的であり、上演ごとにほとんど同じになります。

日本の俳優は「冷たい俳優」であり、自分の身体が感情に影響されることを許しません(もちろん、それは感情を感じていないという意味ではありません)。そのため、動きは非常に正確で、ほとんど機械的であり、上演ごとにほとんど同じになります。

感情を観客に伝えるのは俳優ではなく、観客が俳優の身体によって構築されたイメージに、自分自身の感情を投影するのです。

一方で「役を生きる俳優」の場合、俳優は自分の記憶(「内なる屋根裏部屋」と呼ぶこともできます)から、過去に自分が体験した感情を呼び起こし、それを役の感情に近づけようとします。動きは事前に決められておらず(空間の中での動きのみ)、俳優がその瞬間に舞台上で感じる感情に完全に左右されます。そのため、上演ごとに演技はまったく異なってきます。

言い換えれば、西洋の俳優は日本の俳優のような「内なる音楽」に従っているのではなく、感情に従っているのです。これは、外から観察するだけでは伝わらない内面的な作業です。この演技法をしっかりと理解し、身につけるためには、一定の感情的な感受性と、過去の感情を呼び起こす能力が必要です。

もちろん、どちらの方法がより簡単だという話ではありません。単に、それぞれ異なるメカニズムを必要とするということです。ただ、私は模倣による学習の方がよりアクセスしやすいと感じます。

もちろん、どちらの方法がより簡単だという話ではありません。単に、それぞれ異なるメカニズムを必要とするということです。ただ、私は模倣による学習の方がよりアクセスしやすいと感じます。

鈴木忠志が『Culture is the Body』で述べたように、文化的な違いや個々人のアイデンティティ、歴史を超えて、私たち人間をつなぐものは「身体」です。身体のコントロールに基づいた演技は、感情に基づいた演技よりも、はるかに平等なものだと思います。出身や背景に関係なく、誰でも訓練を重ねれば、SPACの俳優たちのように美しく正確な動きを獲得できるのです。

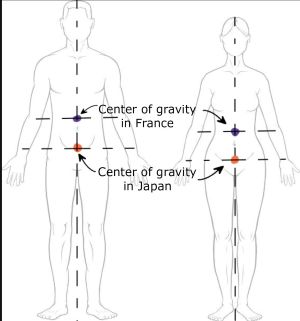

SPACでは、身体は三つの重要な軸に基づいて動かされています。それは、呼吸、体内のエネルギーの流れ、そして「重心」と呼ばれる身体の中心のコントロールです。重心はお腹の下、脚の付け根と同じライン上にあります。体のすべての部位はこの重心とつながっていなければならず、常にそれを感じていることがとても重要です。猿の役を演じる際も、重心は常にこの位置に置かれます。

しかし、シーン2(猿たちが初めて海を発見する場面)のときに私たちを観察していた佐藤ゆずさんは、私の姿勢が他の猿たちとは違っていることに気づきました。その理由の一つは、私が異なる重心の位置で演技することに慣れていたからだと思います。

西洋では、重心は通常、肋骨の下にある横隔膜のあたりに置かれることが多いのです。この違いは、身体と声の間におけるヒエラルキーの違いによって歴史的に説明できるかもしれません。フランスや西洋では、テキストが身体よりも優先される傾向があります。一方で、日本やアジアでは、身体と言葉の間に明確な上下関係はなく、両者は同等の価値を持つものと見なされることが多いのです。

日本では、身体表現が演劇において非常に重要な役割を果たしていますが、フランスでは長い間、演劇は主に「朗誦芸術(アート・デクラマシオン)」とされてきました。したがって、西洋人が横隔膜を重心に置くのは自然なことであり、それは発声時に最も使われる筋肉だからです。

私はこの二つの重心の間で揺れ動いており、それによって動きの可能性が広がっていると感じています。

しかし、マイナス点としては、バランスを崩しやすく、無理な体勢や維持しにくい姿勢になることがある点です。

それでも、私は自分の弱さが強みに変わることを発見しました。実際、宮城さんは「絶望的な状況にある身体の方が、観客にとってより魅力的である」と私たちに教えてくれました。彼によると、「自信に満ちた身体は退屈だ」とのことです。

俳優が絶望的な状況に置かれていると、観客はすぐに「何が起きているのか?」「何を見ているのか?」と問い始めます。

しかし、私の場合、そのような苦しさや不安定さは多くの場合「偶発的」に起きており、一時的に美しく見えることはあっても、再現性がありません。

経験豊かな俳優であれば、自らの限界を理解し、あえて困難な状況に身を置くことで、それを意図的に毎回再現することができます。

それは、私が目指すべき到達点です。

シーン2(猿たちが初めて海を発見する場面)のリハーサル中、佐藤ゆずさんは私たちの稽古の様子を見て、他の猿たちが体を上方向に伸ばして海の広大さを表現しようとしていたのに対して、私だけが自分の足元を見つめていたことに気づきました。

シーン2(猿たちが初めて海を発見する場面)のリハーサル中、佐藤ゆずさんは私たちの稽古の様子を見て、他の猿たちが体を上方向に伸ばして海の広大さを表現しようとしていたのに対して、私だけが自分の足元を見つめていたことに気づきました。

これは、私たちの役作りに対するアプローチの違いから来ていると思います。

他の俳優たちは「初めて海を見た猿を、どう身体で表現するか?」という問いを本能的に立てていましたが、私の反応は身体で考えるのではなく、子どもの頃、姉と一緒に波で遊んだ記憶を思い出すことでした。

私は「私の猿は5歳の子どもみたいだ。子どもは地平線よりも、自分の足を舐める波のほうに興味を持つはずだ」と考え、自然と「役を生きる俳優」の方法を猿の演技に適用してしまいました。

自分の姿勢が他の人とまったく違っていたことには、最初は気づきませんでした。

しかし、佐藤ゆずさんは、私の姿勢が良く、海の広がりを三次元的に表現していると評価してくれました。

多くの人がこの二つの演技方法を「正反対のもの」と捉えがちですが、私はむしろ両者は「共存可能」であり、互いに多くのことを与え合えると考えています。

スピーカーたちの言葉の受け取り方についても、私にとっては非常に異なる体験です。私の日本語力はあまり高くないため、たとえ作品の内容をよく理解していたとしても、わからない単語がたくさんあります。だからこそ、あるフレーズや単語が耳に入って、それを理解できたとき、それはまるで私の中に「降ってきた」ように感じられ、その言葉の力が何倍にもなって、心の奥深くに響くのです。

同じ台詞を何度も繰り返していると、その言葉を「聞く」ことなく、ただ「聞き流す」ような自動化の状態に陥るリスクがあります。どんな台詞でも、初めて聞いたときのような新鮮さは二度と味わえないものです。これは、世界中の俳優に共通する問題でしょう。

しかし、私の場合、日本語の新しい単語を少しずつ覚えていく中で、台本の中から新たな言葉が常に浮かび上がってくるような感覚があり、まるで永遠に台詞を「初めて聴いている」ような状態にいられるのです。

日本に来る前、宮城さんのインタビューを読んだことがあり、そこで彼は「言葉は俳優に降り注ぐ雨のようでなければならない」と語っていました。

当時の私は、その比喩の意味がよくわかりませんでした。しかし、今ではその考えが完全に理解でき、とても的確な表現だと感じています。

また、たとえ日本語の台詞のすべてを理解できなくても(フランス語の訳を覚えているおかげで流れは把握できます)、それすらも演技にとって良い支えになっていると感じます。

実際、猿たちはたとえどんなに魔法的な存在であっても、ラーマの言語を完全に理解しているわけではないかもしれません。

彼らは「散歩」や「ご飯」などのような、特定の単語だけを犬のように認識しているかもしれませんが、ハヌマーンほど雄弁ではないはずです。

だから彼らは、ある意味で私と似ています。つまり、他者の動きやジェスチャーから状況を理解しようとしているのです。

例えば、シーン5でハヌマーンがランカから戻り、ラーマが愛する人を失った悲しみで涙を流す場面では、たとえ彼の言葉の大半が理解できなかったとしても、私はその苦しみや悲しみを視覚的に感じ取ることができました。

フランス語の劇のようにすべてを理解している状態と違って、今回はより集中してグループ全体を観察するようになり、私の「聴く力」と「観る力」が鍛えられたと実感しています。

この体験を通じて、言葉が通じ合わない多国籍の人々だけで演劇作品を作ってみたいという思いが生まれました。

彼らが言葉以外のコミュニケーション手段をどうやって発展させていくか、また、他者の言葉をどう受け取るかを見るのも非常に興味深いです。

もちろん、ピーター・ブルックはすでに似たような実験を行っていますが、彼の劇団の俳優たちは皆英語を話していました。

私はこの実験をもっと極端な形で試してみたいのです。つまり、出演者も観客も互いの言葉を一切理解しないという状況の中で作品を創るということです。

それぞれの人が異なる解釈と視点を持ち、言葉自体がまったく新しい次元を持つようになるでしょう。

SPACで演じることは、自分の身体の使い方をより深く学ぶ良い機会です。そして、言葉の力や集団のエネルギーの大切さを実感できる興味深い経験でもあります。

舞台は完全に日本語で行われていますが、それでも私はその一部として参加することができました。

それこそが、この演劇の素晴らしいところです。これはインクルーシブで、ユニバーサルな演劇なのです。

Janelle RIABI

『ラーマーヤナ物語』

https://festival-shizuoka.jp/program/ramayana/

公演日時:4月29日(火・祝)、5月2日(金)、5月3日(土・祝)、5月4日(日・祝)、5月5日(月・祝)、5月6日(火・休)各日18:45開演

上演時間:90分(予定)

上演言語/字幕:日本語/英語字幕あり

座席:全席指定(予定)

原作:ヴァールミーキ仙

構成・演出:宮城聰