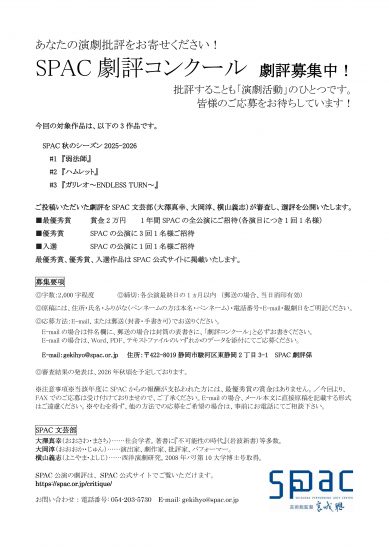

▽ NEW 「SPAC秋のシーズン2025-2026」劇評コンクールのご案内 詳細はこちら

▼「SHIZUOKAせかい演劇祭2025」劇評コンクール ただいま審査中

▼「SPAC秋→春のシーズン2024-2025」劇評コンクール 審査結果はこちら

▼「ふじのくに⇄せかい演劇祭2024」劇評コンクール 審査結果はこちら

▼「SPAC秋→春のシーズン2023-2024」劇評コンクール 審査結果はこちら

▼「ふじのくに⇄せかい演劇祭2023」劇評コンクール 審査結果はこちら

▼「SPAC秋→春のシーズン2022-2023」劇評コンクール 審査結果はこちら

2026年3月3日

SPAC秋→春のシーズン2024-2025 劇評コンクール 審査結果

SPAC 秋→春のシーズン2024-2025の劇評コンクールの結果を発表いたします。

SPAC文芸部(大澤真幸、大岡淳、横山義志)にて、応募者の名前を伏せて全応募作品を審査しました結果、以下の作品を受賞作と決定いたしました。

(応募数7作品、最優秀賞1作品、優秀賞1作品、入選1作品)

(お名前をクリックすると、応募いただいた劇評に飛びます。)

■最優秀賞■

山上隼人さん【劇場と月の距離】(『象』)

■優秀賞■

小迫茉凜さん【観られたい、見られたくない、その葛藤のはざまで】(『象』)

■入選■

河村恵理さん【「メナム河の日本人」を観て】(『メナム河の日本人』)

■SPAC文芸部・大岡淳の選評■

選評

作品一覧

SPAC 秋→春のシーズン2024-2025

『イナバとナバホの白兎』(構成・演出:宮城聰 台本:久保田梓美 & 出演者一同による共同創作

音楽:棚川寛子)

『象』(演出:EMMA〔旧・豊永純子〕作:別役実)

『メナム河の日本人』(演出:今井朋彦 作:遠藤周作)

秋→春のシーズン2024-2025■選評■SPAC文芸部 大岡淳

SPAC秋→春のシーズン2024-2025は、特に『象』評が多く集まりました。『象』は、詩的なセリフと、寓話的な物語と、被爆という生々しい題材とが、不可思議に調和した故・別役実さんの初期代表戯曲を、EMMAさんの演出とSPAC俳優陣の技量によって現代に甦らせた公演でした。その謎めいた内容が、解読し解釈し批評する欲望を、大いに刺激してくれたのかもしれません。

その『象』評は、いずれもチャレンジングな内容で読み応えがありましたが、とりわけ、「月」と「太陽」というイメージの対比によって読み解いたユニークさを評価して、山上隼人さんを最優秀に選出しました。また、「観られたい、見られたくない」という矛盾の連鎖として上演を読み解いた鮮やかさを評価して、小迫茉凜さんを優秀に選出しました。

ただ一つ気になったのは、これは今回頂戴した『象』評の全体に言えることなのですが、ケロイドを背負った「病人」の「観られたい」欲望とはいったい何なのか、もうひとつ掘り下げが足りないという印象を受けました。「病人」が嫌悪するのは、政治集会の中で被爆者の代表のように扱われ、戦争の被害者という役割をあてがわれ、憐憫や同情によって承認されてしまうこと、すなわち、戦後民主主義的なヒューマニズムの餌食になることであり(この背景には、1960年の安保闘争の敗北に際して、別役さんたちの世代が抱いた議会政治への幻滅があります)、そのような“良心的”な人々の欺瞞的な態度より、「病人」は、かつて街角で自分のケロイドに触れようと近づいてきた少女の、直接的であり衝動的であり、無垢とも残酷とも言える好奇心を歓迎するわけです。原爆によって、偶然にも背負わされてしまった傷痕をあえてセンセーショナルな見世物に転換して、人々の下世話な好奇心を満たそうとする「病人」の態度は、マゾヒスティックで倒錯していますが、自分の不運を呪い〈不自由〉に苦しみ続けるのではなく、自分の不運をあたかも運命的なドラマであるかのように仕立て直して、人々の視線の前にその身をさらす〈自由〉に賭けている、と解釈できます。これは、ジャン=ポール・サルトルが主張した、実存的な〈自由〉そのものであると言えましょう。改めて私はこの戯曲を、カミュやベケットに連なる不条理演劇というよりも、サルトルに連なる実存主義演劇と位置づけるべきではないかと感じました。ともあれ、この病人の倒錯した心理をどう説明するかが、劇評を書く上での肝であることは間違いありません。

同じシーズンの『メナム河の日本人』評からは、心理学的な視点で読み解いて下さった河村恵理さんのオリジナリティを評価し、入選といたしました。ただ、これは戯曲の分析に終始している点が惜しかったです。次回はぜひ、演技や演出といった上演の質感にまで踏み込んでいただきたいと思います。また、残念ながら入賞は逃したものの、上演をめぐる親子の会話を書きとめて下さった、のびた父さんの劇評は、楽しく読みました。

批評の書き方に「正解」があるわけではありませんが、自分なりに洗練させることはできると思います。みなさん、ぜひまた劇評に挑戦して下さい。

SPAC秋→春のシーズン2024-2025■最優秀賞■【象】山上隼人さん

劇場と月の距離

「私は、いわば、お月様です。お空に、まんまるの・・・・・・」。こうした印象的なセリフから始まる劇が2024年12月の4日間、SPACにより静岡芸術劇場で上演された。作品は、別役実の初期の代表作とされる『象』。冒頭のセリフを象徴するかのように、演出のEMMAは、月をイメージさせる絵を舞台上方に掲げ、シーンによって光で照らした。劇中にも「月」が登場するが、我々と月との距離はどのくらいなのだろうか――。

物語が展開するのは病院の一室。ここのベッドに病人(阿部一徳)が横たわっている。病人は被爆者で背中にケロイドがあり、かつてはそれを披露して人々から喝采を浴びていた。そのため、また「あの街」へ行き、再びケロイドを見せて注目されたいという願望を抱いている。一方、病室を訪れる男(牧山祐大)は病人の甥で、同じく被爆者だが、「情熱的に生きたい」という病人とは対照的に「静かに死んでしまいたい」と思っている。

つまり、病人は「見られる存在」として生きていきたいと願っている。動物園の象もまた「見せ物」であり、ケロイドと象の皮膚の質感が似ているように捉えられることから、これがタイトルの所以となっているのだろう。

月も同様だ。「月見」という言葉があるように、我々が月を認識するのは概ね「見る」ときだろう。しかも、遠くから眺めることしかできない。また、月のゴツゴツした表面もケロイドと似た印象を受ける。舞台上方の月は、「病人の背中」を表しているのだろう。

月を照らしているのが太陽であるように、病人の背中を照らしているのもまた「太陽」である。原爆が投下された際、「小さな太陽が落ちてきた」と形容された。病人の背中にあるケロイドは原爆によって被ったものであり、太陽と月と同様、切り離せない関係にある。この劇で描かれる「月が太陽の光によって輝く」という状況は、皮肉を超えてもはや「不条理」であると言える。

ただし病人は、単にケロイドを見せびらかしたいわけではない。原水爆禁止大会でケロイドを披露した際、効果的なポーズまで考えて演壇に立ったが、拍手が無かったことに不満を持っている。そればかりか、「見物人」はケロイドではなく、「俺の眼をのぞきこもうとした」ことに憤りを感じている。また、再び観衆の前に立ち、自らカミソリで体を傷付けて血まみれとなり、「皆さん、私は一生懸命やってきました」「私は、この十年間、苦しい生活に耐えぬいて、一生懸命がんばりました」と表明することも計画している。

つまり病人は、ケロイドを見せ物としたいのではなく、「ケロイドがあっても頑張って生きてきた人」として見てほしいのだ。そして、褒めてもらったり、ねぎらってもらったり、称賛されたりしたいのだろう。そうすることで自らのアイデンティティーを保てると考えているのではないか。それに対して、見物人はケロイドを直視できない。そこには恐らく「ケロイドができてしまったかわいそうな人」という意識が働き、目を背けてしまうのだろう。病人と見物人との間には、当事者とそうでない者という明確な立場の違いがあり、その意識の乖離は劇場と月ほども遠い。

このテーマを考える上で重要になるのが、男が病人に話す「赤い月」のエピソードだ。男は「僕が夕方、戸を開けると、いつも正面に大きな赤い月があるんです。そして、遠くの方から、小さな男が走ってくる・・・・・・。アカイツキ、アカイツキ、アカイツキ、アカイツキって叫びながら、走ってくるんです。(中略)その男は一生懸命なんです。一生懸命走ってくるんですよ」と説明するが、月が赤くなるのはどういう状況なのだろうか?

まず思い付くのは皆既月食だ。皆既月食とは、地球が太陽と月の間に入り、地球から見える月面が、地球によって太陽が完全に隠された部分に入る現象を言う。この時、太陽光のうち青い光は散乱してしまうため、赤い光のみが届き、月が赤く見えるそうだ。この状況を踏まえると、月(ケロイド)と太陽(原爆)の間に地球が存在している。地球は我々の存在する地点であり、この劇で言えば原水爆禁止大会の「見物人」を指しているのではないか。被爆の当事者ではない見物人(我々)は、月(被害者)を見るとき、後ろにある太陽(加害者)のことも意識しなければならない。逆もまた同様である。その存在を忘れそうになったとき、小さな男が一生懸命に赤い月の存在を知らせにやってくるのだろう。

この劇が上演された2024年は、奇しくも日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞した。その一方で、経済産業省は12月17日、新たな「エネルギー基本計画」の原案を公表し、原発を「最大限活用する」方針を明記した。経済を活性化させるため、やむを得ない面もあるが、東日本大震災の直後では考えられなかった判断だろう。原発事故の当事者ではなかったとしても、月と太陽の存在を忘れてはならない。

SPAC秋→春のシーズン2024-2025■優秀賞■【象】小迫茉凜さん

観られたい、見られたくない、その葛藤のはざまで

「放っておいていただきたいのです。そうして、むしろこの世に私が居る、ということなど忘れていただきたいのです。」

『象』の冒頭で男はそう語る。けれど、その男が立っているのは舞台の上である。この劇場の観客たちはじっと彼のことを見つめ、その言葉通りに忘れようとなんて思わない。見てほしくないのだと語る彼は、最初からそんな矛盾のもとにある。

それに対し、病人は頑なに「あの街」へ戻りたがり、またケロイドを見せ、誰かに殺され、そして皆にそれを悔やまれることを望み続けている。特別でありたいと望む彼は舞台の上へ姿を現し、じっと私たちの方を見つめ横たわっている。拍手を求める彼を私たちは静かに見つめ続ける。彼が覗き込むなと言うその眼をじっと覗き込み、観られたがる彼の内の苦しみを読み取ろうとする。彼もまた、私たちをそんな矛盾の中へ誘い込む。

この作品は、2024年9月に富山県南砺市利賀村においても上演されている。SCOT Summer Seasonの課題作として利賀村の創造交流館において上演された同作では、観客と役者の距離は静岡芸術劇場での上演よりも近かった。観客の座席の位置は役者以上に大きく高くなることはなく、観客はいわば人の視座をもって作品と直面することになった。

しかし静岡芸術劇場での上演では、舞台の広い奥行きや観客席の多さから、後方に行けば行くほど役者との距離は遠くなり、彼らを見下ろすような形になる。いわば、舞台上部に煌々と輝く月の視座に近づくのだ。私は今回の装置の変化によって、自分が劇中の人々を「見ている」という実感を強く持った。

見られたがらない男も、観られたがる病人も、ともに同じ人間であり、私はそれを等しく見つめていた。二人はそれぞれ相反する欲望を抱えているように見えたが、今こうして思い返してみると、むしろ二人は同じ呪いにかかっていたのかもしれない。それは「被爆者」というレッテルだ。

男は自分が「被爆者」であるために特別扱いをされることを嫌悪していた。何でもない普通の人とおなじようにありたがっていたのだと思う。冒頭から自分は健康であると主張し続けていた彼は終盤でいよいよ入院に至る。

この彼の台詞の中で特に印象的なのは、病人のケロイドに触れたがった女の子をめぐるエピソードだ。男は一度、女の子は生きていると病人に話す。しかし入院した後で、「あれはウソだったんです」と病人に打ち明ける。彼の言葉を信じるのであれば、被爆者という自己からも女の子の死からも目を背けてきた彼がそれを認めるに至ったという物語を受け取ることができる。しかし彼はその先において、「ジタバタするのはやめましょう」と話し、病院の中で死んだように過ごすことを受け入れる。彼のこの姿は、ようやく見つめた被爆者としての自己に対する諦めのようにも思われる。

それに対して病人は原水爆禁止大会の際のエピソードを持ち出し、見物人たちが彼の眼を覗き込もうとするのだと語る。彼が話す滑稽な話もひょうきんな踊りも笑いの対象とはなり得ず、彼はただその眼を覗き込まれる。それは男がそうであるのと同じように、彼もまた「被爆者」として見つめられていることの証だろう。

しかし病人が男と異なるのは、諦めに至らなかったということだ。彼はあの街へ戻り、ケロイドを観せることを望みもがき続ける。諦めを抱えた男は、そんな姿を見ていられなくなって彼を止めようとする。二人が取っ組み合う終盤のシーンには、諦めきれないという思い、諦めたくないという思い──観られたい、見られたくない、そんな葛藤が表れているように思える。

病人はその瞬間に命を落とす。しかし男は、リヤカーに乗った男の死体を見送り、あの街への近道を叫ぶ。呪われた身体から解放された彼があの街に辿り着くことを願う姿は、諦めたはずの望みを彼に託しているように見える。男は本当に諦めていたのだろうか。否、むしろ諦めざるを得なかったのかもしれない。

観られたい、見られたくない、そんな相反する思いが舞台の上でぶつかり合うことにより、私たち観客も矛盾の中で苦しむことになる。私たちは「放っておいていただきたいのです」と語る男から目をそらすことができない。ケロイドを披露する病人の眼を覗き込んでしまう。しかしその矛盾こそが、私たちの胸に彼らの苦しみを焼き付ける。

この作品を安易に過去の遺産、あるいは作り話とすることはできないだろう。不条理演劇だからこそ際立てられた反戦のメッセージは、戦争の蔓延する現代に強く響き渡っている。

SPAC秋→春のシーズン2024-2025■入選■【メナム河の日本人】河村恵理さん

「メナム河の日本人」を観て

この舞台の始め、川にもがきながら(少なくともそう私には写った)沈んでいく山田長政というシーンがあったために、何かの理由で彼は道半ばにして、亡くなっていったのであろうということが一瞬で想像できた。そして、どのような経緯で川に沈むことになったのか(実際の死因ではないが)ということが、進んでいく物語で明らかになっていく。ところで臨床心理学(私が専門にしているところ)では、「川」の表現(例えば描いていただく描画)の中に、相手の無意識の動きや流れをこちら(心理士)が理解するのにも使われている。これは、無意識の動きが「川」という表現で意識的に現れると見立てられているのである。であるから、この演劇のタイトルが「〇〇河」となっていることことから、その川が実際にあったか、なかったとかそういうことよりも、そして内容は日本人、駿府出身の山田長政という人をフォーカスしてさえいても、実は人間にまつわる無意識の流れのようなものが表現されているのではないかとも期待していた。そして私はこの最初のシーンから、いかに人は無意識に飲み込まれるのであろうか、ということを表現する舞台でもあるのではないかと感じた。これを常日頃のくせで読み取り、このことについて書いてみようと思う。

劇中には、長政の他、道半ばで人生が終わっていく人たちがよく出てくる。王になれなかった王の弟、息子を王にしたかった王宮の母親、クンサワット侍従長の愛を勝ちとりたかった侍女、異国の地に自国を作りたがった長政、布教しようとして殉教したペトロ岐部、自国を作るということに賛同し、焼き討ちにあった日本人町の人たちなどである。その中でも、王の弟や、幼い王子は、人の形をした人形であったために、自らの意思はなく、操り人形であったことが表されている。であるから、この二人は別にすることにして、他の方達は、自分の理想を追い求めた末に、その生を早めてしまったのではないかと考えられた。物事は不完全であるからこそ、完全にさせたいという気持ちはよくわかる。例えば、プラモデルやブロック遊びをしていて、それらを完成させたいと思うことは、よくわかる。そして、未完なものを抱えるということは何かがいつも頭に残っていて何かすっきりとした感じや、やりきった感じがしない、というものもわかる。不完全を完全にしたいということは人間の性であるかもしれない。しかし、ここで作られているのは、プラモデルやブロックではなく、「国つくり」という多大な人々が関わり、それらの人生を抱えていくということである。「つくる」といってもそこには、見えない関係性や権力といったものが渦を巻き、全体や歴史的結果も見えにくいという大掛かりな「つくり」の場である。そのような場で、各々は自らの理想を完全にすることを求め、そして行動し(行動力があることは良いこととして捉えられることもあるが)、何か踏み込んではならない禁足地、倫理的な境へも立ち入ったそんなことではなかったかと考える。行動の原動力というものは、大なり小なり自らの感情が動くところである。そして持続性があり、強い信念に伴う行動とも思えるようなものの背景には、単なる感情ではなく、情動という比較的強い原始的な情がその根底に横たわっている。それらに伴われて、実は知らぬうちに人間はある行動へとつき動かされている。その自らを突き動かす情動とはなんであるか、認識することは重要である。なぜなら、これを認識することで、自分の状態がわかり、他者と自分との境界を知ることにもなるからだ。長政は自らの情動について省みることをあまりしなかったように思える。それで自分と他人との境界がわからなくなっていったのであろう。アユタヤ王朝という他国に自国をつくろうとしたということにもそれは表されている。それでも、長政を突き動かしたその情動とは何であったのか。それは正月に日本の酒を用意する姿、ペトロ岐部が日本に帰るという時に揺り動かされた長政の姿に現れていると思われる。それは母国への憧れである。しかしかの地では駕籠かきとしてしか認められなかった。この不完全な自分を完全に高めたく、これを別の土地で現実しようとしたのだ。しかしそれは、他の人が大事にする禁足地にも触れることになっていった。そのために、長政の死を早めることにもなったのだと思われる。劇中では、自己の不完全さを抱えていたのは、モレホンやスリヨタイ姫ではなかったか。モレホンは己の不完全さに苦しみ、完全であることの神父をやめた。スリヨタイ姫は口がきけないという身体的な不完全さをもつ。この不完全さは、観者から見ていて、そのもどかしさには堪え難いと思われたが、自身を短命からは守るということはしたように思える。

劇中には「仮面と本心」「事実と真実」「義と利」「法と情」「眼に見えるものと見えないもの」といった2つの対立物についてのセリフが飛び交っていた。セリフ、つまり意識上に明確に示されなくとも、私はこの舞台の根底に流れるものとして「完全と不完全」ということをあげたい。バベルの塔が崩れ去らないように、イカロスが落下しないように、あるいは無意識の川に飲み込まれず、沈まぬように、不完全さを保っていくこと、この教訓がこの舞台からじわじわと流れていると感じられた。

2025年5月26日

ふじのくに⇄せかい演劇祭2024 劇評コンクール 審査結果

SPAC ふじのくに⇄せかい演劇祭2024の劇評コンクールの結果を発表いたします。

SPAC文芸部(大澤真幸、大岡淳、横山義志)にて、応募者の名前を伏せて全応募作品を審査しました結果、以下の作品を受賞作と決定いたしました。

(応募数12作品、最優秀賞1作品、優秀賞2作品、入選2作品)

(お名前をクリックすると、応募いただいた劇評に飛びます。)

■最優秀賞■

廣川真菜美さん【トリゴーリンこそ令和のかもめだ】(『かもめ』)

■優秀賞■

寺尾眞紀さん(『かちかち山の台所』)

夏越象栄さん(『白狐伝』)

■入選■

小長谷建夫さん(『楢山節考』)

中島悠平さん【『楢山節考』における音楽の位置ーー俳優とチェロのダイモルフィズムについて】(『楢山節考』)

■SPAC文芸部・横山義志の選評■

選評

SPAC ふじのくに⇄せかい演劇祭2024 作品一覧

『白狐伝』(演出・台本:宮城 聰 製作:SPAC-静岡県舞台芸術センター)

『かもめ』(作:アントン・チェーホフ 演出:トーマス・オスターマイアー 製作:ベルリン・シャウビューネ)

『友達』(演出:中島諒人 作:安部公房 製作:特定非営利活動法人鳥の劇場、SPAC-静岡県舞台芸術センター)

『楢山節考』(上演台本・演出:瀬戸山美咲 原作:深沢七郎 製作:SCOT)

『かちかち山の台所』(演出:石神夏希 製作:SPAC-静岡県舞台芸術センター)

『マミ・ワタと大きな瓢箪』(演出・振付・出演:メルラン・ニヤカム 製作:ラ・カルバス・カンパニー)

ふじのくに⇄せかい演劇祭2024■選評■SPAC文芸部 横山義志

「ふじのくに⇄せかい演劇祭2024」「ふじのくに野外芸術フェスタ2024」劇評コンクールには計12作品の応募がありました。内訳は『白狐伝』4、『かもめ』4、『楢山節考』3、『かちかち山の台所』1でした。

私は、劇評を以下のような基準で評価しています。

1)(粗筋ではなく)上演がきちんと記述されているか

2)(とりわけ今その作品を上演する意味について)明確な視点が提示されているか

3)その劇評を読まなければ気づかなかったような発見があるか

最優秀賞や優秀賞に選ばれた作品は、自分が見たはずの舞台でも、新たな視点から、驚きをもって思い出させてくれるものでした。

2)については、題名がつけられている劇評のほうが、焦点が定まっていて、印象深いものになる傾向があるように思いました。

今回、最優秀賞に選ばれた廣川真菜美さんの『トリゴーリンこそ令和の「かもめ」だ』は、この作品を今上演することの意味を、とても納得のいく形で解釈されています。廣川さんによれば「かもめの剥製を見て、その存在を思い出せないトリゴーリン」は、「求められている自分」に適合しようとして「自身から湧き上がる」ものを見失っている私たち自身の姿なのです。

優秀賞に選ばれた夏越象栄さんの『白狐伝』評も、臨場感をもって俳優の演技や舞台美術、衣裳などを描写しつつ、ちょっとした細部に目を凝らしながら、「境界線」を越えて異質な存在に歩み寄り、痛みを覚悟しながらも「真心」を交わすことの可能性について、スリリングで心を動かされる分析をされています。

もう一本の優秀賞、寺尾眞紀さんの『かちかち山の台所』評は、今回この作品について応募があった唯一の劇評でした。山道を2時間近く移動しながら見る作品なので、客観的に分析するのが難しかったのではと思います。そのなかで寺尾さんは、ご自身で山道を歩いた身体感覚を鮮やかに描写しつつ、それが「今まで主流とされていた側「じゃない方」の声を聴く」ための方法でもあったことを看破されています。

みなさんの劇評のおかげで、今年も新茶の季節に上演できた作品一つ一つをもう一度じっくりと味わうことができるのがとてもうれしいです。たいていのことは家にいながらでも体験できる世の中になりましたが、みなさんの文章を読むと、その時、その場だけで起きたことに、体ごと向き合ってくださったのを感じます。みなさんの体験をおすそわけしてくださり、本当にありがとうございました。またみなさんの劇評を拝読できるのを心待ちにしております!

SPACふじのくに⇄せかい演劇祭2024■最優秀賞■【かもめ】廣川真菜美さん

トリゴーリンこそ令和の「かもめ」だ

オスターマイアー演出のシャドウビューネ版『かもめ』は「今、なぜ、この作品を上演するのか」という問いに⾒事に応えた作品だった。

これまで⽇本でも多数『かもめ』を⾒てきたが、今回の『かもめ』が決定的に違ったのが、作品の焦点をトリゴーリンに当てていたことだ。なぜトレープレフでもなく、ニーナでもなく、トリゴーリンなのか。それはトリゴーリンに焦点を当てることこそが、「今、なぜこの作品を上演するのか」という問いの答えだからだ。

作品はドイツで作られているので、「令和」を当てはめることは憚られるが、上演された国の、時代の切り取りとして敢えて「令和」を使わせてもらうと、令和は⼀億総SNS時代とも称される時代だ。多くの者がSNSで⾃らの意⾒や気持ちを述べ、他者の意⾒や気持ちを⾒ている。時には「⾒ている」を通り越して「監視している」時代である。

時代の潮流に乗り⼈気作家になったとしても、スキャンダルで⼀瞬にして⾜元を掬われる時代だ。持ち上げるときは天⾼く持ち上げ、叩くときは粉々になるまで叩ききる。それ故、名声を得たものは常に「求められている⾃分」であり続けなくてはならない。

名声を得ていなくても、社会で抹殺されないためには「求められている⾃分」を常に表現していなくてはならない。そんな時代だ。

そんな時代に『かもめ』を上演するならば、なにになったらいいかわからないトレープレフでもなく、なりたいもののために犠牲を払うニーナでもなく、「求められている作品」と「本当にやりたい作品」との乖離に悩むトリゴーリンが適切なのである。社会の中に適合し、名声も得て、パートナーがいて、他者から⾒たら憧れられるような存在にも関わらず、時代の要請に応えるばかりになり、作家の原点である、⾃⾝から湧き上がる「書きたいもの」を書けずにいる。「⾃分」を後回しにし、⾃分の本能に従順でいられない。常に理性が働き、正しくあろうともがいている。「なりたいもの」に⽬を輝かせるニーナに思いを寄せるシーンも、このトリゴーリンの描き⽅であるならば、若い⼥性に⽬移りしたと捉えられがちなところを、トリゴーリンのキャラクターを描き切るシーンに瑞々しく⽣まれ変わるのだ。

「時代」というふわふわしたよくわからないものに適合しようともがき、悩む姿は間違いなく今を⽣きる私たちそのものである。

だからこそ、時に観客を「今、ここにあるもの」としている演出がとても効果的なのだ。

観客にサッカーボールを⾶ばしてみたり、観客を実際にモデルにして模写してみたり、様々な⼿段を使って、演者たちから観客に視線がいく。私たち観客は⾒ている側から急に舞台上に乗せられる。物語の中に⼊り込む。この効果は実に巧みで、現代の、常に誰かに⾒られている状況を表出させているのだ。

そして、その⾒られ⽅は⼀⽅向ではなく四⽅⼋⽅からなのであり、その点で囲み舞台であることは⾮常に合理的な配置である。

また、劇場の形に縛られず、⼤胆に本来の舞台⾯に客席を配置し、空間を狭めていることも作品の濃密さとマッチし、独特の息苦しさを感じさせ、⼀⽅で⾼い天井から照らされる照明は広⼤な⼤地を思わせる。⼼情と場所の表現が空間⼀つで⾒事に表現されていた。

場所、という点では殆どをビーチチェアのみで表現していたことも作品の強度とテーマ性、俳優の⾒事な演技を際⽴たせるための素晴らしいアイディアだった。ビーチチェアから受けるバカンスの印象は、「とどまれなさ」につながり、全体として作品のテイストを明るくしていた。

舞台装置からトリゴーリンに焦点を当てた点に話を戻そう。

トリゴーリンは撃たれたかもめを⽬撃したところからニーナと親しくなる。そして剥製になったかもめを⾒せられたトリゴーリンは、このかもめの存在を思い出せず、その時にはニーナとの関係は解消している。

そう、死んだかもめが剥製になるまでの期間は、トリゴーリンとニーナが恋愛関係であった期間だ。トリゴーリンが「求められている⾃分」から逸脱し、本能に従おうとしたうたかたの2年である。しかし、本来の⾃分を取り戻そうとしたトリゴーリンは、その試みに失敗し「求められている⾃分」に戻ってしまったのだ。だからこそトリゴーリンには、かもめからはじまり、かもめで終わった時間はもはや亡きものなのである。思い出したくても思い出せない、尊くも儚い、幻の時間だった。かもめの剥製を⾒て、その存在を思い出せないトリゴーリンで終幕するこの『かもめ』はまさに、社会の正しさに絡め取られたトリゴーリンの哀愁をもって締めくくられるのだ。

そして、これこそがオスターマイアーから現代のアーティストに対する警鐘なのではないだろうか。時代や評価という他者の⽬にさらされ続けた結果、本当に作りたいものから逸脱し、本質を⾒失った作品ばかりが登場していないだろうかというオスターマイアーからの問いでもあるのではないだろうか。

『かもめ』にはたくさんのすれ違う愛が登場したが、このオスターマイアーからの愛ある問いがすれ違いにならないことを切に願う、そんな作品であった。

SPACふじのくに⇄せかい演劇祭2024■優秀賞■【かちかち山の台所】寺尾眞紀さん

二つの殺人事件の物語である。

化けた狸も人として数えるなら、だけれど。本物の藪の中から「藪の中」が始まる。川の向こう、彼岸から魂も語りだす。

坂道や階段、足元がぬかるむ場合もあり、トレッキングシューズや長靴を推奨、なるべく両手の空いた出立ちで、2時間近く歩くので水分補給必須、雨天時は雨ガッパ着用で傘NG、……こんなに注文の多い演劇も珍しい。だが逆に「演劇」という途方もなく準備と手間暇のかかる代物を、観客がフカフカした椅子にもたれて(時には眠気に襲われたりもしながら)漫然と眺めているのは随分と不平等だということにあらためて気づく。この劇は、不平等のシーソーに木の葉やら小石やらをのせてバランスをとる試みだ。カチカチ山の上で観客は、汗をかき自分の脚で物語を辿らなければならない。転ばないよう注意するのも自己責任だ。考えてみれば当たり前のことなのだが、「雨が降った時の身の守り方」さえマニュアルを読まねばならないほど、生き物としての力が衰えているのが情けない。

実際に何が起こったのか。その答も観客が自分で見つけなければならない。注意深く目を凝らして歩く。道端に縁石の上に、化けた狸の通った痕跡を見つける。捧げ物か、それとも落とし物か。そして事件の生々しい証拠らしきものまで。伸び過ぎた筍に見とれているうちに、さりげなく置かれたそれらを見逃してしまう人もいるだろう。反対に、目に入る全ての物が怪しく疑心暗鬼になって、民家の玄関先で遊ぶ親子に尻尾が生えていないか目をこすってしまうかもしれない。あの家の植木鉢の並べ方はどうも普通じゃない。捨てられた古タイヤに生える雑草の具合も、なんだか不自然じゃないか?山のひんやりした空気が里山のそれと混じる境界線のあたりから、どうしたって小さな不協和音が生まれてくる。「婆汁殺人事件」と「報復泥舟事件」はその歪みから始まったのだろう。それを和音に変えるために、オーボエ奏者は唐突に林の中に立ち、鶯の声に一心に合わせる。観客も一瞬、自分が山と調和できたような幸せな錯覚を覚える。

人に化けた狸や兎、あの世から語りかけてくるお婆さんの言葉は、イヤホンを通じて観客に届く。ザーという微かな雑音も混じる小さな装置は、周りの竹林や鳥の声、花々の色に比べて悲しいほど不恰好なのが残念だ。ただし、そんなぎこちない異物を通じてしか彼らの声を聴きとれないほど退化してしまったのは、人間たち自身の責任である。

彼らは、突然現れる。その姿を見つけた時の喜びは期待以上だった。さっき通り過ぎたアレ、アノ人、どこか妖しい……気のせいか……と振り返った第一印象が当たった時の嬉しさ。それはつまり演劇の仕組が成功したということなのだが、観客にとっては、向こうの世界と繋がれたという喜びだ。俳優を媒体、ミディアムとして「向こう側」と繋ぐ、という手法は石神夏希氏の演出作品に一貫していると感じる。

もうひとつ一貫しているのは、今まで主流とされていた側「じゃない方」の声を聴くことだ。

カチカチ山から聴こえてくる声は、少々やさぐれているけれど意外と常識的で言い分にもいちいち頷ける、唯の悪者とはけっして呼べない狸。正義の味方というには狡猾で計算高さが鼻につくけれど、見かけは可愛い兎。兎は婆汁の作り方にも詳しくて、迂闊に信用するのは危険だ。お婆さんの語りからは、お爺さんとの関係に微妙なズレが生じていた事実も発覚する。神社の前で振る舞われた「お婆さんの粟餅」は、柔らかくきめ細かく手がかかった仕上がりだ。「粟餅作っとけ!」と重労働の餅つきを簡単なことのように頼まれて、言い返せなかったお婆さんの繰り言はあの世でも続く。実は世界のどの地域でも力仕事は女性が担当することが多い、という話を思い出した。

そして、そもそもの発端の当事者であるお爺さんは……登場しない。今まで一番大きな音量だった声をミュートにして、不明瞭で微かだった声のボリュームを上げている。

狸の犯行動機が予想と違ったことも新鮮だった。人間の勝手でダブルスタンダードな倫理に対する、山の哲学である。この犯人は「殺人」を「救済」や「大地との同化」と捉えている節もあり、報復を担当した兎の解決策の方が暴力的にも見えてくる。

時折り山の精霊たちが悪戯を仕掛けてくる。羊歯の飛行機が飛んでくる。茂みから飛び出したり、茶畑を駆け降りたりする俳優たちの身軽さは、確かに何かが憑いているようで見惚れた。鈴木清順監督の映画『陽炎座』の狸囃子を追って彷徨うシーンに紛れ込んでしまったようで、最後に一座が踊る姿が登り道の先に見えてきた時には、本物の陽炎座に辿り着いた嬉しさが込み上げて来た。

その終点で、観客にご褒美が振る舞われる。青々したえんどう豆のおにぎりと熱々の鶏汁、綺麗な水色の冷たいお茶。山の景色を眺めながらしみじみ美味しくいただいた。が、丁寧によそってもらったお椀を覗いた時、ほんの一瞬何かが頭をよぎったのは間違いない。

SPACふじのくに⇄せかい演劇祭2024■優秀賞■【白狐伝】夏越象栄さん

「距離感」と「境界線」。この言葉ほど昨今、その意味と在りようを問い直す必要がある言葉はないのかもしれない。

身近な人間関係から過剰に距離を置いて線を引き、自分の世界にこもる人がいる一方、SNS(交流サイト)で気の合う誰かと、世の中と、つながっていないと不安になる・落ち着かないという人も少なくない。

二つの言葉はどちらも、他者やコミュニティーと関わる上でとても重要な概念で、これらの取り方・捉え方を間違えれば、無用なトラブルや争いを引き起こす。

相手と自分との境界線(違い)を見極め、その上で適切な距離(接し方)を取る――。一言で言えば簡単だが、難しい。2024年5月5日、駿府城公園で上演された、SPACの「白狐伝」はその課題について示唆に富んだ作品だった。

物語は、白狐のコルハ(ムーバー=美加理、スピーカー=宮城聰)の視点を中心に展開する、人間の保名(同=大高浩一、同=若菜大輔)との異類婚姻譚。演出・台本の宮城氏が、昨年上演した「天守物語」の「続編」と述べる通り、同作で天守から脱出して結ばれた富姫たちの「その後」と見ることもできるものだった。

変化の宝玉を持ち、自然の中で狐の女王として暮らす狐と、人間の世で国守として生きる保名。両者は互いに異界の異質な存在で、交わるためにはどちらか、あるいは互いに「境界」を越えなければならない。では、それをどのように表現するのか。

SPAC版白狐伝ではそうしたイメージを、人造の舞台のみならず、会場の駿府城公園の地形も生かし、文字通り広がりと奥行きを持たせながら、視覚化させることに成功していた。

序盤、舞台上でコルハの宝玉を狙う悪右衛門(同=貴島豪、同=吉植荘一郎)に追い回されるコルハは、狐のまま、どこか操り人形めいたぎこちない動きで逃げ回る。その彼女を追う、分身人形の兵士。彼らはコミカルな印象を与える半面、「個」としての境界線があいまいな存在であることを皮肉っているようにも感じられた。

その後登場する保名と、その恋人である葛の葉(ムーバー=美加理、スピーカー=宮城聰)も、舞台上でやりとりが展開する。葛の葉は、直前コルハとは対照的に柔らかな身のこなしで、たおやかな、実に人間らしい女性だ。

続いて、舞台が赤く染まり、後方の並木道の辺りから、悪右衛門率いる敵軍が舞台へ向かって進んでくる。舞台上は保名と葛の葉のいる阿倍野の国であり、観客は保名と葛の葉に同化する。突如として「舞台」に奥行きが生まれることで、舞台の向こう側からやって来る悪右衛門が、外界からの侵略者であることを強烈に印象付けた。

負傷した保名は国を追われ、山野を逃げ惑う。その姿を見たコルハは動揺し、自身が葛の葉に成り代わって保名を支えようと決める。逡巡しながら狐から人へと変わっていく彼女の発する言葉はぎこちなく、ところどころ不自然に疑問形の抑揚が付き、自身の発する言葉自体に確信を持てていない様子だ。「人間の言葉」と「狐の言葉」をおっかなびっくりすり合わせていくようにも見えた。

このくだりは、ムーバーである美加里氏と、スピーカーの宮城氏の2人だからできる芸の妙だろう。この瞬間、コルハは境界線を越えたのだ。

この後、コルハは狐の妖精たちを使い、悪右衛門に復讐する。この時、妖精たちはライト付きの台車を使って舞台上を縦横無尽に駆け回る。視覚的に楽しませるのが主眼だろうが、ここで、兵士や悪右衛門を罠に掛ける際に台車に載せるというのも、「手中に落ちる」という表現にみられるように、「妖精たちのパーソナルスペースに取り込まれ、そのペースにのまれた」ことの比喩と受け止めるのは、深読みがすぎるだろうか。

葛の葉に扮したコルハと出会った保名は、コルハを葛の葉と信じ、千切れた袖を返却する。両者の衣装はシルエットも柄も全く同じだが、前者は銀で、後者は金。観客の目には袖だけが色の違う奇異な服装に映るが、保名は気付かない。

色の違いは、深読みするとコルハの銀が月の色、ひいては獣が跋扈する夜の世界を示し、葛の葉の金は太陽に象徴される、人の生きる昼の世界を暗示しているのではないか。夜を示す衣装の中に1点、金色の袖を付けたコルハは、昼と夜の境界線にいるとも解せるように思う。この袖をコルハに与えたのが、コルハを人にならせしめた保名であることも示唆的だ。

逃げ延びた2人は、やがて子をなし、人として穏やかな生活を送る。この間のコルハは表情豊かで、所作もたおやか。序盤に登場した本物の葛の葉同様、実に人間らしく見える。しかし、その生活は葛の葉の侍女との出会いにより、終止符を打たれる。

子を残し、保名の元を去ろうとするコルハは、人に変化した時とは逆に、たちまち狐へと戻っていく。動きはぎこちなくなり、言葉もたどたどしく、人の所作、人の言葉を奪われていく。発作のようにのたうち回りながら、たおやかな女性の表情から、ロボットのような無表情へと変じていく中、わずかに残る「人らしさ」にしがみつくように筆を走らせる様は、発語の退化とあいまって、痛々しくすらあった。

保名は本物の葛の葉と再会した後、庵に戻り、書き置きを見てコルハを探すが返事はない。子を抱えてその母親を探す保名。すると、舞台の向こう側の並木に照明が灯され、そこにぽつんと立つコルハが出現する。この瞬間、保名は境界を越えることはできずとも、歩み寄ろうとしたように思う。しかし、コルハは動かず、何か言いたげなまま姿を消す。

その後、保名の傍らには葛の葉らしい女性が立ち、コルハの子どもをあやしているところで幕が引かれた。しかし、その女性がコルハなのか、葛の葉なのかは判然としなかった。

異なる「文脈」を持つ異質な存在でも、互いに歩み寄れば、境界を越えて「真心」とでもいうようなものを交わすことができるのではないか。しかしそのために、境界を越える者は、相応の痛みを覚悟しなければならなない。そんなメッセージが込められている作品だと感じた。

文末ではあるが最後に、公開目前に逝去された葉山陽代さんのご冥福をお祈りしたい。